映画と人生が重なるとき──“ハンガリーの至宝”メーサーロシュ・マールタが描く「日記」3部作、待望の日本公開

イチオシスト

イチオシスト

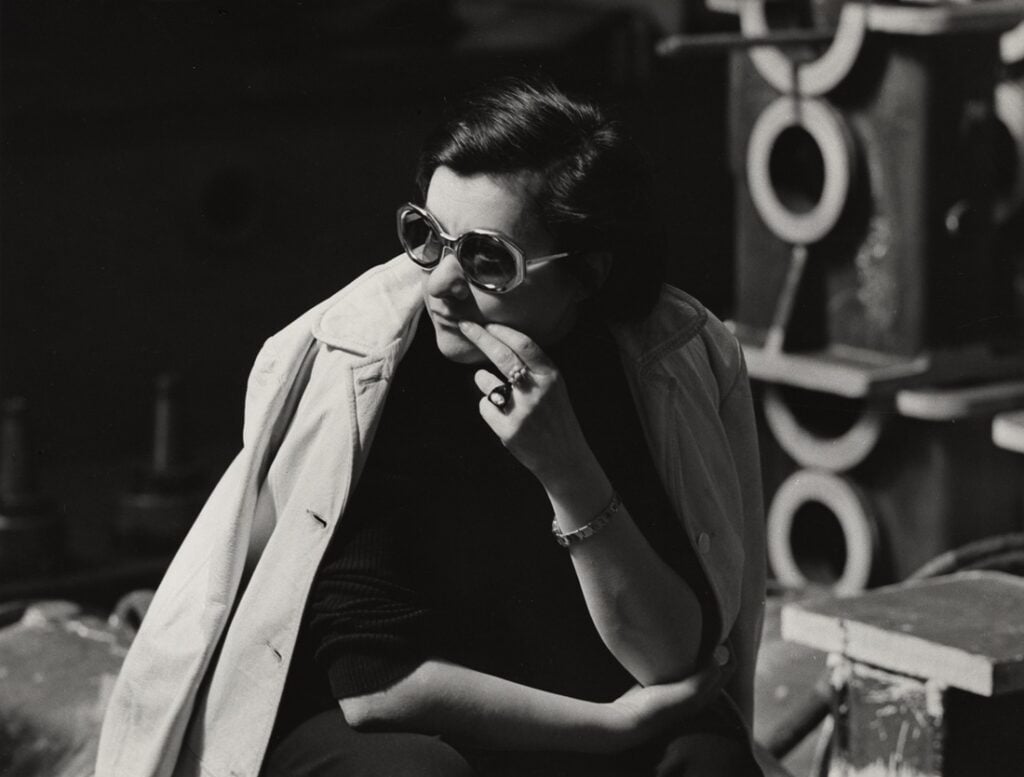

1975年に女性として初めてベルリン国際映画祭で金熊賞に輝くなど、女性監督のパイオニアとして世界的に名高いメーサーロシュ・マールタ監督。祖国ハンガリーの歴史と社会を背景に、その中で葛藤し、闘う女性の姿を誠実かつ怜悧なまなざしで見つめてきたその作品群は、いまだ色あせることがない魅力を放っている。

日本では長らくその作品が劇場公開されることがなかったが、2023年についに初の特集上映が開催され、大きな話題を呼んだのは記憶に新しいところだ。

そんな彼女の特集上映第2弾が決定。初々しい長篇デビュー作をはじめ7つの劇場未公開作品が新たにレストア/デジタルリマスターされ、スクリーンに初お目見えとなる。

なかでも注目は、メーサーロシュの自伝的連作として名高い「日記」3部作だろう。

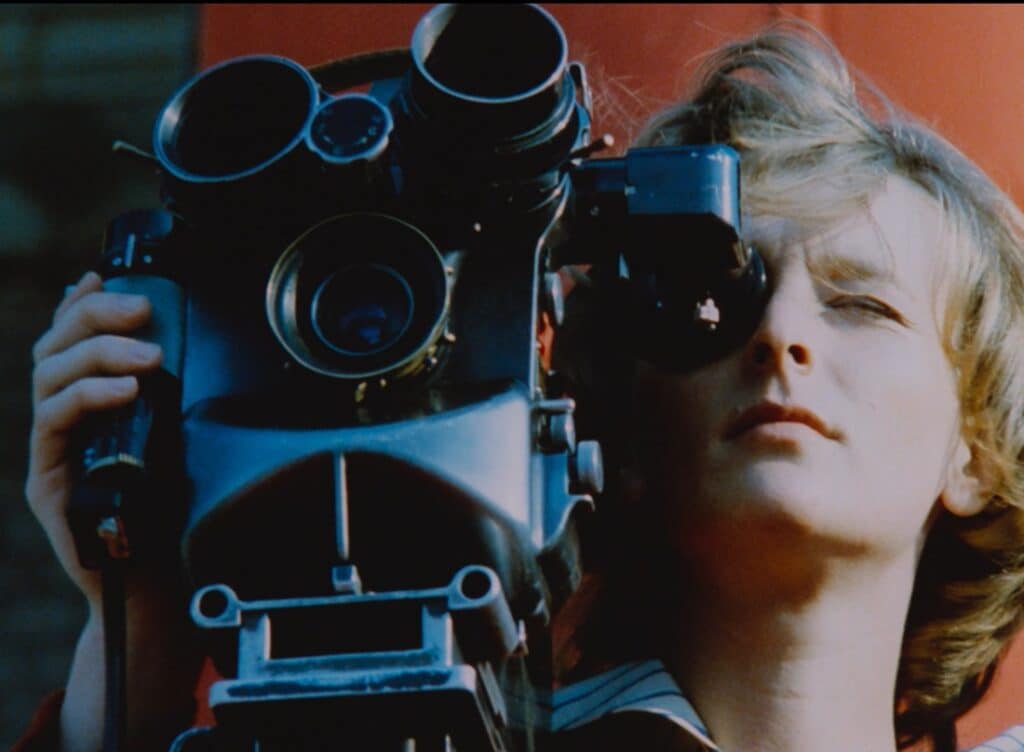

1931年にハンガリーのブダペシュトに生まれるも、当時のファシスト政権を嫌った両親とともにソ連に亡命。だが第二次世界大戦が始まり、父親がスターリンによる粛清の犠牲となり、母親も同じころに他界する。戦後、ハンガリーに帰国するも、映画監督になること、そして父の面影を追い求めて再びソ連へ。モスクワ映画大学を出た後、民主化運動に沸き立つ祖国に戻り映画監督として街頭でカメラを回し始める……というメーサーロシュ自身の激動の半生が、3部作計約6時間にわたって大河ドラマのように描かれるのだ。

(具体的なタイトルは、「日記 子供たちへ」〈1980-83年〉、「日記 愛する人たちへ」〈1987年〉、「日記 父と母へ」〈1990年〉)

その映画としての圧倒的な力と奥行は、ぜひ劇場で直に触れていただきたいが、発売中の映画雑誌『キネマ旬報』11月号では、本上映にあわせた特集記事を掲載している。

その中から、ここでは「日記」3部作の主演をはじめメーサーロシュ監督作品に多数出演したツィンコーツィ・ジュジャさんのインタビュー(取材・文=南波克行)を抜粋してお届けしたい。

「日記」3部作を通して、メーサーロシュ監督の分身として、主人公のユリの少女時代から大人になるまでを──フランソワ・トリュフォー監督にとってのジャン=ピエール・レオのように──自らの成長に合わせて演じたツィンコーツィさん(昔ながらの映画ファンには、1979年に岩波ホールで上映された「だれのものでもないチェレ」の子役で映画デビューをしたその人であるといえば、思い出されるかもしれない)。

3部作の完結から35年。メーサーロシュ監督同様、映画と人生が分かちがたいく結びついた希有な人物の、またとないインタビューである。

ツィンコーツィ・ジュジャ/Zsuzsa Czinkoczi

1967年生まれ、ハンガリー出身。ラノーディ・ラースロー監督の「だれのものでもないチェレ」(76、日本では79年に岩波ホールで上映)で7000人もの候補の中から選ばれ主役デビュー。当時7歳にして不幸な孤児チェレを見事に演じ、同作はハンガリーで記録的な大ヒット作となる。その後、メーサーロシュ・マールタ監督と出会い、「マリとユリ」(77)を皮切りに常連俳優として多くの作品に出演。

「あなたしかいない」と言われて

──メーサーロシュ・マールタ監督作への初出演「マリとユリ」(77)は、国際的に大きな評価を得た「だれのものでもないチェレ」(76)の翌年の作品ですが、出演はどのような経緯で決まったのでしょうか。

ツィンコーツィ・ジュジャ(以下CZ) 実は当初マールタさんが探していたのは、男の子でした。でも「だれのものでもないチェレ」を彼女が見て、“この子ならできる、男の子でなくてもいい”と、それで声がかかりました。マールタさんに初めて会ったのは撮影当日で、最初に撮ったのは、大勢の人の間をひとりで歩く夜のシーンでした。私はまだ8歳です。周りはうまくやれるはずがない、撮影は朝までかかるだろうと言っていましたが、一発でできてしまったんです。

──それ以後もメーサーロシュ監督の数多くの作品に出演されています。よほど気に入られたんですね。

CZ はい。会った瞬間から気が合いました。人間的にも監督と俳優という立場からも、とてもうまくやれました。

──若き日のメーサーロシュ監督の姿を描く「日記」三部作で、あなたは監督自身の分身であるユリという人物を演じています。1作目「日記 子供たちへ」(84)は、ソ連の検閲により、撮影に数年かかっていますね。

CZ 実際の撮影で自分が出演したところは、50日か60日だけでした。当時の私はまだ14歳か15歳で、学校に通いながらの撮影です。好きなだけ休めるわけではなく、限られた時間の中で効率よく撮ったんです。編集に時間がかかったかもしれませんが、自分の中では撮影期間が長かった印象はありません。

──そして2作目の「日記 愛する人たちへ」(87)は、その4年後の作品です。個人的なお話で恐縮ですが、あなたはその間に若くして出産を経験されています。その体験はご自身や映画に対して影響はありましたか。

CZ 確かに私が出産したのは17歳のときで、当時としても早い年齢です。世間からは「早すぎる」、「よくない」と言われ、マールタさんも「この子はもうあきらめたほうがいい」、「母親になったし、変わってしまった」、「2作目は別の俳優に変えるべきだ」と、周りからずいぶん言われたようです。でも初日に撮影してみたら、「やはりユリはあなたしかいない。絶対に違う女優には替えないから」と言ってもらえたのです。マールタさんとは気が合いましたし、仲もよかったのは確かですが、それだけで使ってくれたわけではありません。彼女にとって、「日記」三部作は何よりも大切な作品です。それを任せてくれたのは、私の演技に満足してくれたからだと思います。

──あなたの代わりなどあり得ません! ユリは大人たちの行動から絶対に目をそらさず、じっと見つめている。あの信じがたく強く激しい視線は唯一無二です。あの目の力はどのように生まれたのでしょう。監督の指導か、もともとあなたが持つ大人への批判的視線なのか。

CZ もしかしたら本能的なものもあるかもしれません。でもやっぱり「だれのものでもないチェレ」のラノーディ・ラースロー監督のおかげです。彼は私にカメラの前でどう演じればよいかをすべて教えてくれました。それは私の一生の基盤となっています。だから、(メーサーロシュ)監督からの指示もすぐに理解できたし、言われる通りにできました。どこまでもともとの自分のものか、今となってはわかりませんが、苦労はありませんでした。学んだことをしっかり生かしただけです。

──その意味でメーサーロシュ監督は作りこんだ演技と、自然な反応の使い分けが絶妙です。ドキュメンタリー的な話法といいますか、「ジャスト・ライク・アット・ホーム」(78)での農作業など、たいへんなリアリティです。

CZ その通りです。ドキュメンタリーの手法で、自分の頭の中に描いたものをそのまま表すことを大切にしていました。

──素の演技といえば、映画の中のユリは身勝手な大人たちに決して妥協しません。実際のあなたも周囲の言葉に抗ってまで若くして出産された体験もある通り、子どもという弱い立場から、一日でも早く大人になろうという強い意志を感じます。

CZ 私自身、つらい子ども時代を送ってきました。それは心理的に大きな影響があったと思いますし、それが演じるときに現れることもきっとあるでしょう。

──「マリとユリ」のラスト、大人たちの偽善に「ウソつき、ウソつき!」と絶叫するあなたの演技はまさに圧巻です。「日記 子供たちへ」で、粛清で殺された父の死因を「失踪」と書き換えられたときも、「ウソつき!」と激しく抵抗します。あなた自身もウソをつく大人になることに抗ったのではと想像します。

CZ はい。私にとって素直であること、ウソをつかないことは大切なことです。それができない会話には価値がないと思っています。軽い雑談なら見過ごせますが、深い意味合いでの本当の会話では、素直さは欠かせないと思います。そうでなければ意味がありません。

ツィンコーツィさんのインタビューは、この後メーサーロシュ監督の歴史的なテーマ性や、「日記」3部作に先駆けるメーサーロシュ監督の「ジャスト・ライク・アット・ホーム」(78)で共演したアンナ・カリーナとの思い出などの話題へ。

「映画は自身の人生を完全に変えました」と語るツィンコーツィさんだが、その口調は明るく、映画の作りである監督との強い信頼関係を感じさせるものとなっている。

(インタビュー全文は、発売中の『キネマ旬報』11月号をぜひ!)

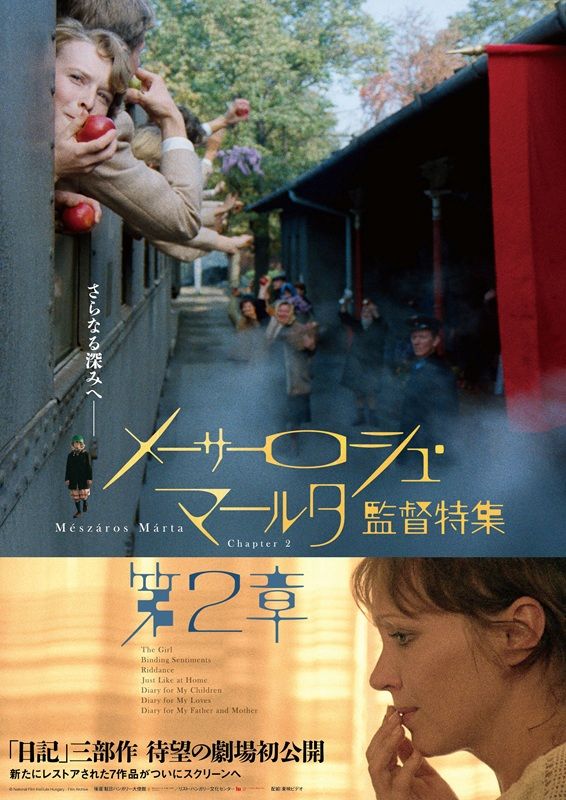

「日記」3部作を含む計7本が上映される今回の『メーサーロシュ・マールタ監督特集 第2章』は11月14日からスタート。いよいよその全貌が見えてきたメーサーロシュ・マールタ。映画と人生が分かちがたく結びついた奇跡のような作品群、その尽きせぬ魅力にこの機会にぜひ触れてほしい。

文・制作=キネマ旬報社

『メーサーロシュ・マールタ監督特集 第2章』

世界的な女性映画監督である“ハンガリーの至宝”メーサーロシュ・マールタ監督の未公開作7本を上映。ラインアップは以下の通り。

「エルジ」1968年・ハンガリー・1時間24分

「月が沈むとき」1968年・ハンガリー・1時間26分

「リダンス」1973年・ハンガリー・1時間21分

「ジャスト・ライク・アット・ホーム」1978年・ハンガリー・1時間49分

「日記 子供たちへ」1980-83年・ハンガリー・1時間48分

「日記 愛する人たちへ」1987年・ハンガリー・2時間12分

「日記 父と母へ」1990年・ハンガリー・1時間57分

配給:東映ビデオ ◎11月14日(金)より新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国にて順次

©National Film Institute Hungary – Film Archive

記事提供元:キネマ旬報WEB

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。