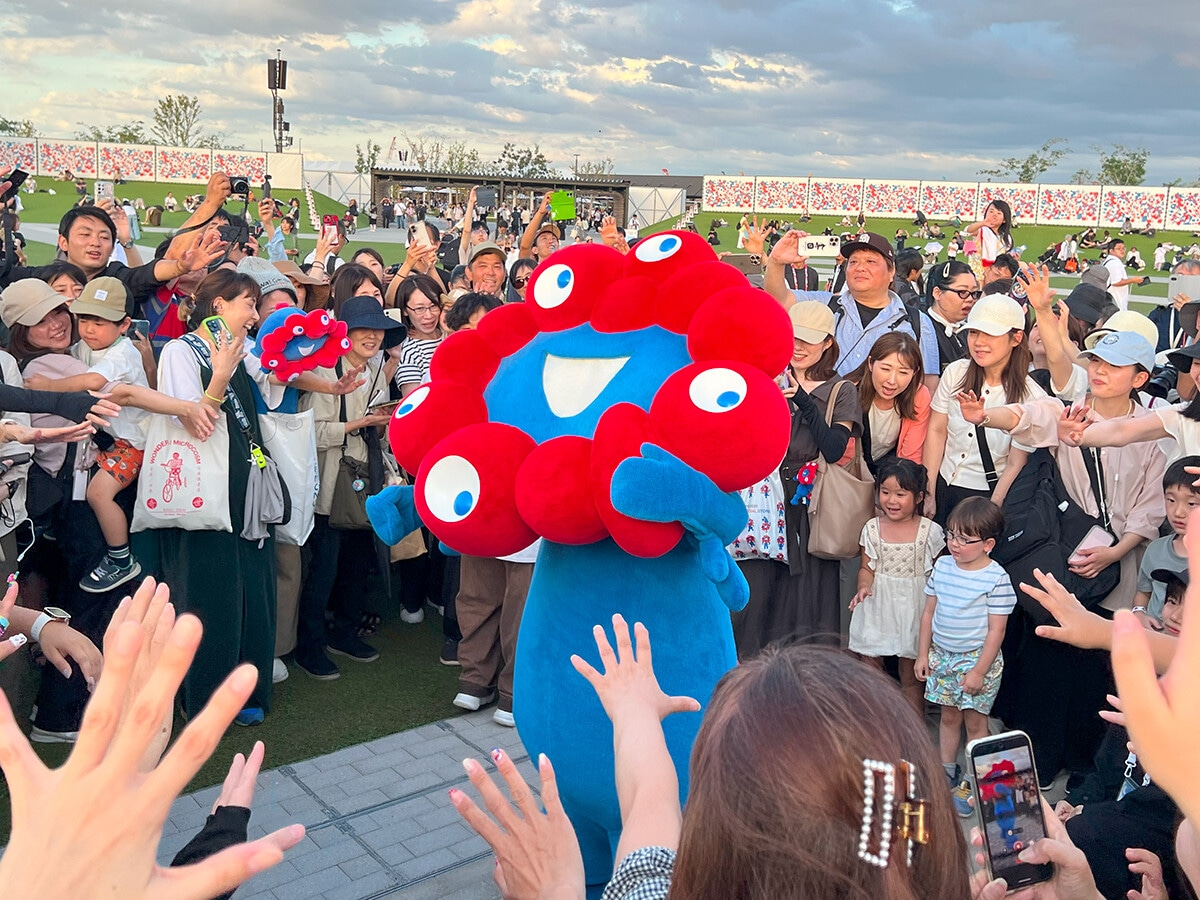

なぜホモ・サピエンスはミャクミャクに惹かれてしまうのか?

今でこそ「ミャクミャクロス」なんて言われてるけど、当初は不評で炎上してなかったっけ!? なぜここまで愛されるようになったのか、専門家に聞くと......そこには深~い理由が詰まっていたぞ!

■トルコの魔よけとミャクミャクの共通点ミャクミャクの人気っぷりは公式グッズの好調ぶりにも表れている。大阪・関西万博会場内でオフィシャルストアを運営する近鉄百貨店は、25年8月の中間連結決算の業績予想を上方修正した。

アジア太平洋研究所と関西観光本部が発表した推計によると、万博会場を訪れた人が買い物に費やした額は、7月末までで455.8億円に達するという。

このヘンテコなマスコットキャラクターはなぜ、最初の不評から一転して大人気者へと転生できたのか? 識者に聞いた。

「私も最初に見たときは『ありえない』と思いましたよ。でも、今はとてもかわいく見えるようになりました」と言うのは、顔の認知を研究している認知神経科学者の中野珠実(たまみ)先生(大阪大学大学院教授)だ。

「なんといっても、私たちの既成概念から外れた、奇抜な顔が人気の要因だと思います。というか、これは本当に顔なんでしょうか(笑)。そのくらい、えたいの知れない造形ですよね」

認知神経科学者・中野珠実氏

しかし、なぜそんなヘンな顔が人気につながったのだろうか。もっと整った顔のほうが良かったのでは?

「それは違います。人類はバランスを好む面もありますが、整いすぎているとすぐに飽きるんですよ。複数の人の顔を合成した『平均顔』はとても整った造形になり、その意味では美しいのですが、すぐに飽きられます。

モデルさんなどもそうですが、人気が出るのは、ちょっとだけ平均から逸脱した顔なんですよ」

なるほど~!

「ほかにもポイントはあります。まず、目がたくさんあること。ホモ・サピエンスには、赤ん坊の頃から『目×2と口×1』の3点セットを『顔』として抽出する本能があるのですが、ミャクミャクの場合、目が多いのでこの3点セットが複数成り立ちますよね。

ですから、ミャクミャクを見る人は『あれ、どの目を顔として認識すればいいんだ?』と迷ってしまい、何度も見ることになる。すると、繰り返し認知することで好感度が上がっていく『接近効果』が発生する可能性があるんです」

それだけではない。中野先生によると、要所要所に、かわいらしさにつながる要素を巧妙に配置してあるのも見逃せないという。

「たくさんある目がどれも、あさっての方向を見ていますよね。こちらを見ているものがひとつもない。これもかわいらしさを生む上で重要です。

というのも、人間は、黒目が中央にある『こちらを見ている目』に恐怖を覚えるためです。この効果は大昔から知られていて、例えばトルコには『ナザール・ボンジュウ』という、目をモチーフにした魔よけのアイテムがあります。

デザインはミャクミャクの目によく似ているんですが、こちらは黒目が真ん中にあるので、すごく威圧感があるんですよ。

トルコの魔よけ「ナザール・ボンジュウ」。青いガラスに目玉が描かれており、ミャクミャクのフォルムとよく似ている

具体例を挙げると、子供番組『ひらけ!ポンキッキ』(フジテレビ)のガチャピンとムックは、目線が微妙にズレていて、こちらを直視していないですよね。もし直視していたら、あそこまで子供からの人気は出なかったと思います」

さらに、丸っこいフォルムもかわいさにつながっている。

「細胞をイメージしているという赤い丸が連なっていることや、笑っている口が曲線的であるのも『かわいい』という印象を呼び起こすでしょう。あと、成熟しているのに体が幼児的である『ネオテニー(幼形成熟)』っぽいことも、親しみを感じることにつながっているかもしれません。

こうやってひとつひとつ見ていくと、認知神経科学者としても、本当によくできたデザインだと思います」

ネオテニー(幼形成熟)の代表例はウーパールーパー。大人になっても変態せず、見た目は子供のような姿のまま生涯を過ごす

Part1で触れたように、ファンの熱狂ぶりは単なる人気というレベルを超えている。かつては妖怪のような扱いだったのに、今のSNSでは「ミャクミャク神」などと呼ぶ人も出ているありさまだ。

これはどういう現象か。民間信仰に詳しい、民俗学者の島村恭則(たかのり)先生(関西学院大学教授)に聞いてみた。

「ミャクミャク人気については関心を持っていて、つい先日もゼミで院生と議論しました。ただ、妖怪のような扱いをされる一方で、逆にカミとして祭られたりするのは、民俗学的には珍しくありません」

カミと妖怪は対照的な存在では?

「実は、民俗学では妖怪とカミが連続した存在であることがわかっています。妖怪を祭り上げるとカミになり、逆に祭られなくなったカミは妖怪へと姿を変える......というモデルです。

例えば河童は、一般的には妖怪だと思われていますが、カミとして祀っている神社もあるんですよ。つまり、同じ超自然的な存在に対して、人が怪異を強く感じたら妖怪になるし、逆に祭り上げたらカミになるということです」

民俗学者・島村恭則氏

ということは、ミャクミャクもカミか妖怪だということですか?

「いえ、少なくとも今はそのどちらでもなく、それらの前段階である『精霊』だと言うべきでしょう。精霊とは、人ならざる存在全般の、いわば原型です。その一部が、カミや妖怪になるのです。妖怪だったりカミだったりする河童も精霊だと言っていいでしょう」

島村先生によると、ミャクミャクは民俗学の「精霊」概念と、奇妙なほどぴたりと一致するという。

「例えば、公式サイトの説明に『細胞と水がひとつになったことで生まれた』とありますが、これは日本の民間信仰での精霊と見事に重なります。

というのも、精霊やその元となる霊力は水との親和性が高く、水に宿る例がとても多い。今でも『水素水』みたいに、水に超科学的なありがたさを感じる人がいますよね。

また、『姿を変える』とか『増える』といった説明もありますが、これも精霊の典型的な振る舞いです」

もちろん、設定が民俗学の知見を踏まえて作られたわけではないだろう。「そうではなく、日本人の無意識に刻み込まれている原初的な信仰が、ミャクミャクという形で現代に現れたというべきです」と島村先生は主張する。

「水との親和性を踏まえると、ミャクミャクは河童の親戚だと言っても過言ではありません。実際、22年の発表当初はミャクミャクに怪異を感じ取る人が多かったので、妖怪に向けて一歩踏み出していたとも言えます。

すごく興味深く見ていたのですが、万博の公式キャラクターであることや、人気が出たことによって妖怪の手前で踏みとどまりましたね。もし発表後に万博で大スキャンダルが起こったりしていたら、今頃ミャクミャクは新手の妖怪になっていたかもしれません」

逆に、人気が出たことで祀り上げられてカミになっちゃうこともある?

「『ミャクミャク神社』みたいなものが造られて祀られたら本格的なカミですが、万博の公式キャラですから、そこまではいかないでしょう。たぶん今後も、愛される精霊のままだと思いますよ」

現代消費文化論を専門とする、ニッセイ基礎研究所研究員の廣瀬涼(たかせ・りょう)氏は、ミャクミャクが万博のシンボルとなり、良くも悪くも注目を集めたことが人気につながったと考えている。

「当初は批判も多かった万博ですが、批判する人たちにとってはミャクミャクが『悪の万博』の象徴となり、ネガティブな形で認知度は上がりました。

やがて万博への肯定的な見方が増えてくると、それにつれてミャクミャクへの視線も変わり、今度は好意的な方向で認知度が上がった。

炎上などネット上の『祭り』のような現象を社会学で『カーニバル化』といいますが、ミャクミャクはこのカーニバルに巻き込まれる形で人気が出たと言えるでしょう」

ニッセイ基礎研究所 研究員・廣瀬涼氏

廣瀬氏は、ミャクミャクの独特の造形は、さほどネガティブに働かなかったとみている。

「奈良県のマスコットキャラクターである『せんとくん』のように、単にかわいいだけではないキャラがむしろ注目されて成功した例は過去にもあります。

ですから、ミャクミャクの人気は、カーニバルの中で露出し続けたことと、途中から万博への肯定的な評価が目立つようになったことが理由では。万博を批判する人たちに叩かれるミャクミャクに同情して好意を持った人もいそうですね」

奈良県のマスコットキャラクター「せんとくん」も、当初は不気味がる人がいたが、今では人気キャラとして定着している

ミャクミャク人気には人類の認知や文化の奥底につながる、深い理由があったのだ。

●民俗学者・島村恭則(しまむら・たかのり)

関西学院大学社会学部長、教授。博士(文学)。専門は現代民俗学、民俗学理論。著書に『これからの時代を生き抜くための民俗学入門』(辰巳出版)などがある

●認知神経科学者・中野珠実(なかの・たまみ)

大阪大学大学院情報科学研究科教授。博士(教育学)。専門は認知神経科学、生理心理学、発達心理学。著書に『顔に取り憑かれた脳』(講談社現代新書)がある

●ニッセイ基礎研究所 研究員・廣瀬涼(ひろせ・りょう)

2019年、大学院博士課程在学中にニッセイ基礎研究所に研究員として入社。専門は消費文化論、若者マーケティング、サブカルチャー。著書に『タイパの経済学』(幻冬舎新書)などがある

取材・文/佐藤 喬 撮影/ボールルーム 写真/時事通信社 iStock

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。