ispace月面着陸失敗の瞬間と真相、そして再挑戦にかける覚悟

(左から)ispaceCTO(最高技術責任者)・氏家 亮氏、ispace代表取締役CEO&Founder・袴田武史氏

2024年、JAXAの探査機SLIMが月面着陸に成功。同年、アメリカの民間企業も成功を収めた。無人の月面着陸が続々と達成される中、先頭を走っていたはずのispace(アイスペース)のランダーは2度目の挑戦でも、月面に衝突してしまった。

いったい月面付近で何が起きたのだろうか? CEOの袴田武史氏とCTOの氏家亮氏を直撃した。

* * *

2023年4月、日本の宇宙ベンチャー企業ispaceが民間企業として世界初の月面着陸に挑戦し、あと一歩のところで失敗に終わった。そんなミッション1(以下、M1)から2年。「日本を、失敗できない国にしない。」というキャッチフレーズで挑んだ2度目の月面着陸挑戦(以下、M2)が、またしても失敗に終わった。

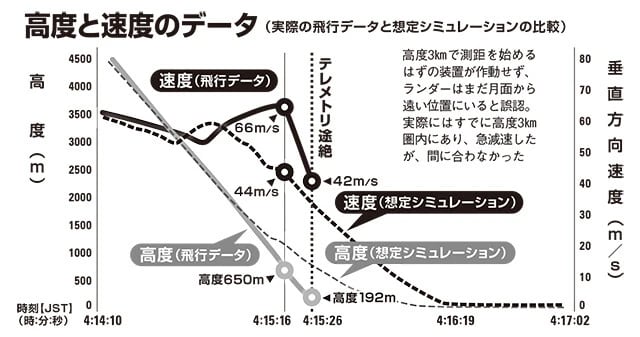

6月6日、RESILIENCE(「再起」「復活」の意)と名づけられた月着陸船(ランダー)は、着陸に向けた降下中、高度192m地点で通信が途絶。そのまま月面に衝突したとみられている。

ちなみに、M1の失敗後、日本のJAXAが開発したSLIMや、アメリカの民間宇宙ベンチャー企業が月面着陸に成功している。すでに「日本初」や「民間企業初」という称号のチャンスを失っていたispaceにとって、今回のM2は是が非でも成功させなければならないミッションだったはずだ。

日本発の宇宙ベンチャー企業にとって「2度目の失敗」は何を意味するのか? それでも月を目指し続けることはできるのか? ispaceの代表取締役CEOの袴田武史氏と、CTO(最高技術責任者)の氏家亮氏を直撃した。

打ち上げられた月着陸船「RESILIENCE」と袴田氏(昨年9月撮影)。ランダーは着陸脚を伸ばした状態で高さ約2.3m、幅が約2.6m

――M1の失敗を糧に、相当の自信を持って臨んだはずの今回のミッション。当日行なわれた「着陸応援会」にも歴史的な瞬間を見届けようと多くの関係者、支援者が集まり会場全体が大きな期待と熱気に包まれていました。「失敗」とわかった直後のおふたりの率直な気持ちは?

袴田 僕は普段から感情があまり表に出ないタイプの人間なので、ものすごく落ち込んだとかではなかったのですが、後から会場で見ていた人に聞いたのは、ランダーからのデータ通信が途絶えた瞬間、僕が「一瞬、上を向いて固まった」そうです。

ただ、CEOである自分の役割として「次に何をすべきなのか?」という課題をすぐに整理する必要がありましたから、あえて個人的な感情を消してでも前を向こうとしたのだと思います。

――そのとき、ミッション・コントロール・センター(管制室)にいた氏家さんは、なんらかの異変を感じていたのでしょうか?

氏家 通信が失われる少し前に、なんとなく「良くない傾向にあるかもな......」とは思ったのですが、異変をハッキリと感じたのは、やはり高度192mで通信が途絶したときでした。

その後、何度かシステムの復帰を試したものの、ランダーからまったく反応がなかった。その時点で「失敗」だと認識しました。

――M2の失敗から約1ヵ月。その間、おふたりは何をしていたのでしょう?

袴田 技術的な原因究明は氏家のエンジニアリングチームにお願いし、私はまず、その段階でわかっている情報を基に記者発表を行ない、翌日からは出資者、金融関係者、顧客、政府関係各所や海外のステークホルダーなどへご説明に回り、皆さまの不安を少しでも解消していただくことに努めました。

この失敗を次につなげるためには、透明性の高い形できちんと情報を公開していくことが重要だと考えていますので、株主の皆さまへの説明会も行ない、ご理解いただけるよう努めてきました。

■今回のM2の失敗はM1とどう違うのか――そもそも、M2失敗の原因はなんだったのですか?

氏家 失敗の要因となりうるいくつかの仮説をベースに検証を重ねた結果、レーザー光を使ってランダーの高度を計測するLRF(レーザー・レンジ・ファインダー)という装置のハードウエア異常が原因だと特定しました。

想定では、ランダーが月面から高度3㎞に達した時点でLRFが高度データの取得を開始し、その後はそれを基にスラスターを噴射しながら、最適な速度で最終的な降下を行なう予定でした。

ところが、なんらかの理由で高度893mまでLRFの有効な計測が開始されず、そこから急減速をかけたものの間に合わず、ランダーが月面に衝突してしまったと考えられます。

――気づいたときには想定より月面が近くてブレーキを踏んだけど間に合わなかった、ということですよね。ちなみに、M1の失敗の原因は、ランダーが高度を誤認し、高度約5㎞地点で燃料を使い果たしたことだったはず。

これは想定よりも月面が遠くてブレーキを踏む力が尽きてしまった、ということ。「高度の誤認識」という意味では同じ失敗を繰り返しているのでは?

氏家 M1の失敗は主にソフトウエアの問題でした。ランダーが着陸する前に、盛り上がったクレーター縁の上空を通過したことで、数㎞高い高度を着陸地点の高さだと認識してしまい、正確な高度測定を誤ったことが原因でした。

その反省から、M2ではソフトウエアの対策を行なった上で、ランダーの飛行経路上にある月面の地形なども慎重に考慮して着陸地点を選定するなど、万全の対策をして臨んだつもりでした。

ところが、今回はランダーに搭載された2基のLRFがいずれも事前に想定されていた高度3㎞で機能しなかったため、減速が間に合わなくなってしまった。

その意味でM1は主に運用とソフトウエアの問題、M2はLRFのハードウエアの問題と、同じ高度認識の問題ではありますが、失敗の原因は異なると考えています。

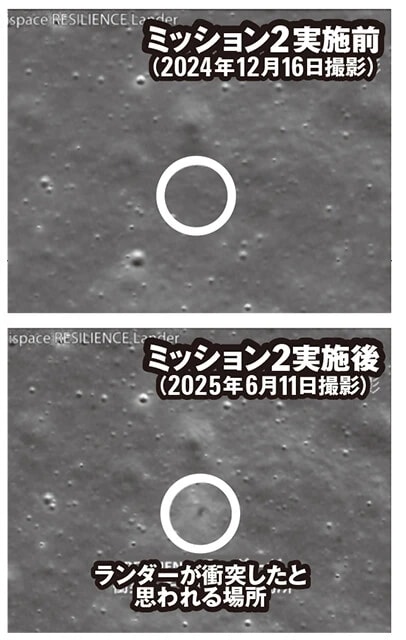

ランダーが衝突したとみられる地点(北緯60.44度、西経4.6度)には、直径約16mの地形変化が確認された。目標着陸地点からわずか数百mの誤差(南282m、東236m)という高精度の飛行だった

――M1とM2のランダーは基本的な設計は同じだと聞いていましたが、M1では今回のようなLRFの問題は起きなかったのでしょうか?

氏家 ランダーは基本的に同じ設計ですが、実はM1で使用したLRFが製造中止になってしまったため、M2ランダーには別のLRFを搭載していました。

もちろん、LRFを変更するに当たり、事前に性能試験を行ない、十分な安全マージンを考慮した上で「最低でも高度3㎞で高度情報の取得開始が可能」と想定していたのですが、実際にはバックアップを含めた2基そろって性能を発揮することができなかった。

その意味で、新たに搭載するセンサーの選定や、事前の性能試験・評価のあり方が適切だったのかというのは、われわれにとって大きな反省点のひとつだと思います。

また、測距装置を併用するという選択肢も検討する必要があると思いますが、「民間企業による商用月面輸送ビジネス」としてのコストや、搭載できるペイロード(荷物)の制約を考えると、複数の測距装置を併用することはランダーの質量増加を招くため、悩ましい点でもあります。

■目標着陸地点からたった数百mの誤差――スペースXに見るように、宇宙開発は挑戦し続けて失敗から学ぶトライ&エラーが重要です。ただし、イーロン・マスクにはテスラなどの巨大なビジネス基盤があり、多少の失敗も潤沢な資金でカバーできます。

一方、小規模なスタートアップ企業のispaceにとって、その未来は人々の期待と信用に支えられています。M1の失敗後、そうした人々の期待を背負ったM2が失敗に終わった今も、日本は失敗できる国であり続けられるのでしょうか?

そしてispaceは、再び人々の期待とともに、月への次なるミッションを続けることが可能なのでしょうか?

袴田 今回のM2にはわれわれも自信と期待を持って臨んだので、失敗に終わったのは残念ですが、100%成功するということはありえませんから、経営者としては「失敗しても事業を継続できる基盤」を意識して作り上げてきたつもりです。

ちなみに、M2の失敗から得た教訓を、27年に打ち上げを予定しているM3とM4に生かすための対策費として、最大15億円程度の開発費用増を見込んでいます。

ただし、そうした対策に必要な作業を考慮しても、現行のM3やM4のスケジュールに影響はなく、会社の財務基盤やすでに開示している経営見通しなどへの影響も現時点では限定的だと考えています。

氏家 技術面では、着陸センサーの選定・構成・運用の見直しに加え、第三者専門家を含む「改善タスクフォース」を立ち上げ、後続のミッションに関して外部の知見やアドバイスを受ける予定です。

また、これまでも緊密な関係にあったJAXAからの技術支援も、今後さらに拡充される予定で、特に経済産業省から最大120億円の助成を受けているM4ランダーの開発については、JAXAとの技術協力が始まっています。

6月6日未明に行なわれた着陸応援会。ispace従業員や関係者、一般ゲスト、報道陣など500人以上が見守った

袴田 ispaceは創業から10年に満たない、あえて言えば〝寄せ集め〟のようなスタートアップ企業です。それが、自分たちで開発したランダーによる月面着陸のプロジェクトに取り組み始めてからわずか5年足らずの間に2度の月周回軌道投入に成功し、着陸の一歩手前まで行ったということだけでも、客観的に見れば本当にすごいことだと思っています。

しかも、M2のランダーが衝突したのは、目標着陸地点座標から南に約282m、東に約236mの地点でした。つまり、最終降下段階までの誘導制御に極めて高い精度で成功していたことが証明されました。

さらに、前回のM1と比べ、今回のM2ではランダーの開発期間を40%短縮、開発コストを50%削減するなど、商用の月面輸送ビジネスにとって重要な、大幅な効率化も実現しています。

――とはいえ、ここ数年で、ほかの民間宇宙ベンチャー企業も月面着陸に成功していますし、M3にも関係するNASAの「アルテミス計画」も、トランプ政権の影響で大幅な見直しを迫られているといわれています。それでもまだ、日本の小さなスタートアップ企業に勝機はありますか?

袴田 確かに、米インテュイティブ・マシーンズや米ファイアフライ・エアロスペースには先を越されてしまいました。しかし、それでもなお、民間で月にランダーを送り込み、完璧に着陸させる技術と経験を持つ企業は、いまだごくわずかです。

われわれも着陸成功には至っていないものの、2度のミッションを通じて多くの貴重な経験とデータを蓄積することができた。それ自体に大きな価値があると私は考えています。

また、トランプ政権下でNASAの予算削減が噂されるものの、中国というライバルが存在する以上、アメリカが月面開発競争から退くことはできない。仮に予算が削られても、その分、宇宙開発に関する民間企業の重要性は高まるはずで、むしろわれわれにとってはチャンスだと言えるかもしれません。

●袴田武史(はかまだ・たけし)

名古屋大学工学部を卒業後、米ジョージア工科大学で修士号(航空宇宙工学)を取得。外資系経営コンサルティングファーム勤務を経て、2010年に民間月面探査レースに参加した際に日本チーム「HAKUTO」を率いる。民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」を主導しながら、月面輸送を主とした民間宇宙ビジネスを推進中

●氏家 亮(うじいえ・りょう)

2009年にJAXA入構。宇宙機のソフトウエア独立検証、ソフトウエアアーキテクチャ研究、誘導制御シミュレーション研究およびシステム安全設計研究に従事。2015年に米マサチューセッツ工科大学に留学、System Design and Management Programを修了。2016年からJAXAで複合システム最適化研究に従事。2018年に宇宙分野での新たな挑戦を求めてispaceへ転職し、2022年にCTO就任

取材・文/川喜田 研 撮影/佐々木里菜

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。