意外と知らない日本発の世界標準OS『TRON』は何が凄いのか?

イチオシスト

イチオシスト

日本発の世界標準OS『TRON』の存在を知らない方は、この記事をお読みの方のなかにも少なくないのでは。

OSと言えば『Windows』『Linux』などを想起する方は多いでしょう。しかし『TRON』はリアルタイム処理とオープンアーキテクチャで組み込みシステムのデファクトスタンダードとなり、世界標準のOSとして無数のデバイスに搭載されています。IoTの先駆けとなり、小惑星探査機『はやぶさ2』にも採用されています。

では、なぜ『TRON』は一般的なユーザーが使うOSとしては「知名度が高い」とは言えないのでしょうか。この記事でその「凄さ」と背景を解説します。

日本発の世界標準OS『TRON』は何が凄い?

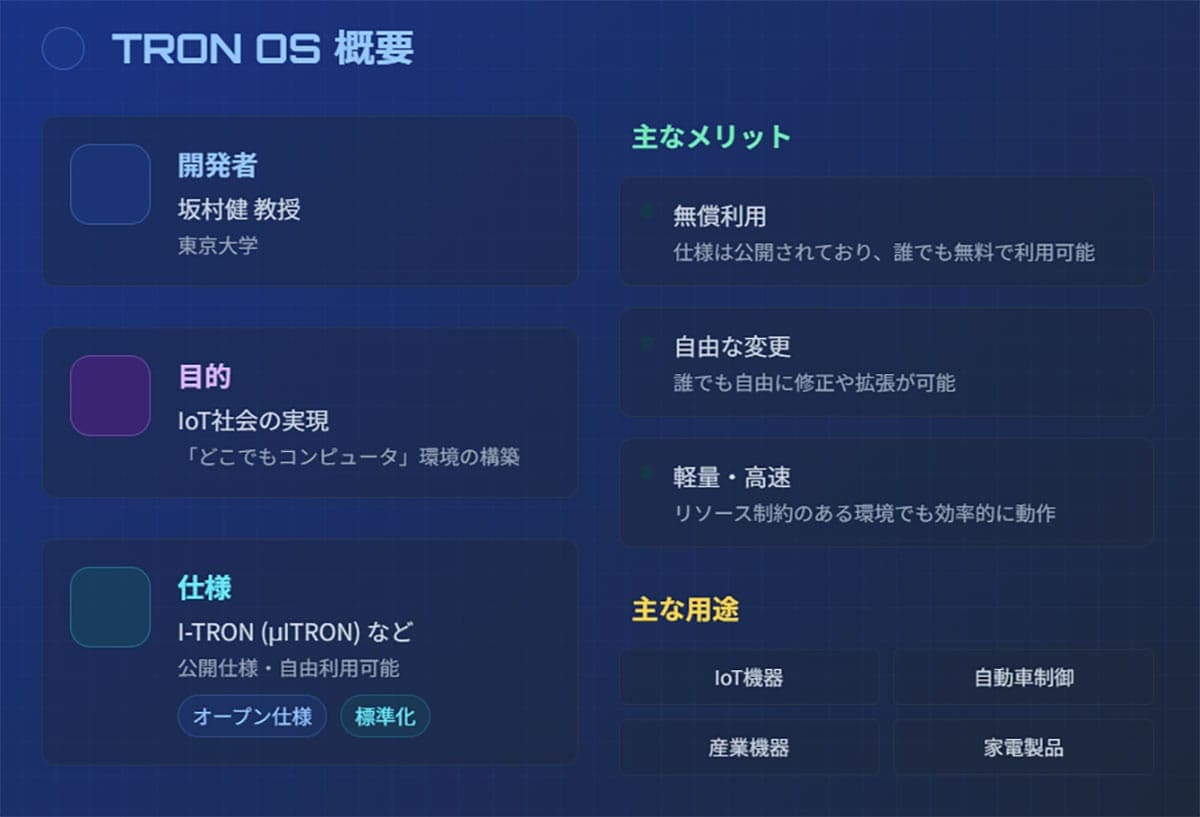

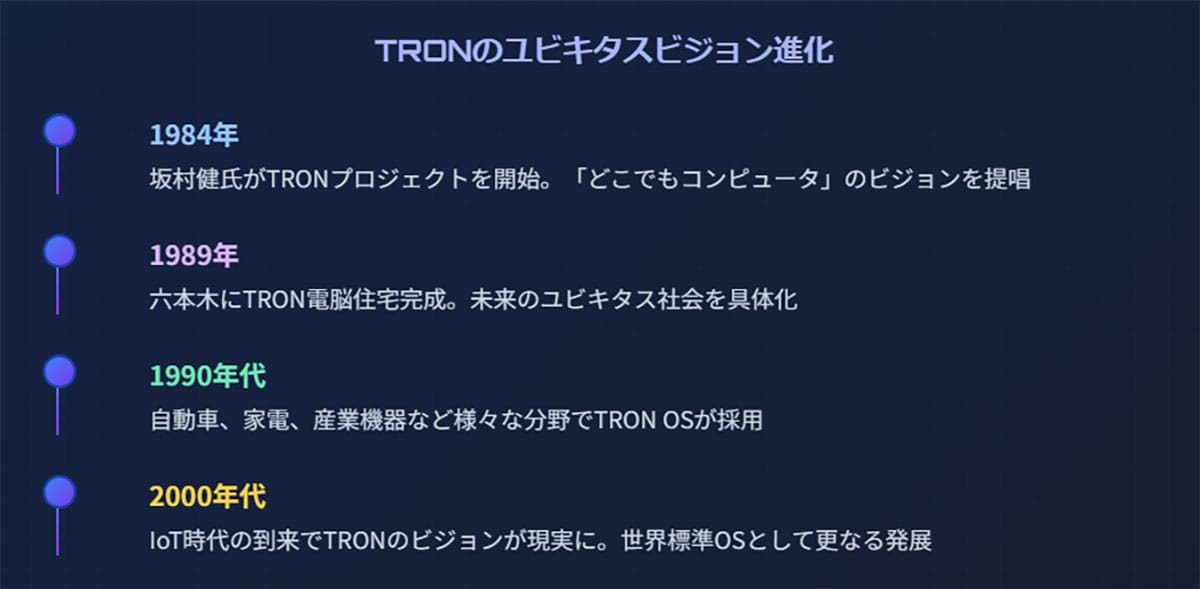

TRON(トロン、The Real-time Operating system Nucleus)は、1984年に坂村健氏が提唱・開始したOSプロジェクト。家電製品や⾞などの組み込みOSとして、世界シェアは6割とも言われています。正真正銘のIoTのパイオニアであり、世界標準のOSです。

その「凄さ」は技術的革新性、普及力、ビジョン、先駆性にあります。

『TRON』はモバイルフォン、家電製品、自動車システムなど、無数の電子機器に搭載されています。たとえば身近な例では、任天堂のNintendo SwitchのJoy-Conコントローラー(2017年発売)。「μITRON4.0仕様準拠リアルタイムOS」というTRON系のOSが使用されており、近距離無線通信NFCなどの制御用に利用されています。

また非常に有名な採用例として、小惑星探査機『はやぶさ2』の制御システムでの採用もあります。

このことはTRONが組み込みシステム向けに最適化されたリアルタイムOSであることを示しており、宇宙空間でも使用可能なレベルの堅牢さがあることを示しています。

先の二例以外の採用例も無数に存在し、特に日本メーカーの家電製品や産業機器でデファクトスタンダードだと言えます。

『TRON』の先進的なビジョンとは

『TRON』プロジェクトの根底には、将来、社会のあらゆる場所にコンピュータが組み込まれ、それらがネットワークで連携して動作する、すなわち「どこでもコンピュータ」(現代で言うユビキタスコンピューティングやIoT)が到来するというビジョンが存在していました。

1989年にはこのビジョンを体現し、坂村健氏が設計した「TRON(トロン)電脳住宅」が六本木に完成。後のヘルスケアモニターや人感足元灯、植物への自動水やり機などにつながる技術が実践的に詰まったオール電化住宅であり、世界的な注目を集めました。

IoTやユビキタス社会の先駆けとしてのビジョンを具体的に示し、そのビジョンを体現するものとして『TRON』は今日に至るまで世界標準のOSであり続けています。

『TRON』が組み込みOSとして爆発的に普及した理由は?

『TRON』が世界標準となった理由は「先進性」など数多く挙げられますが、本稿でここまで触れていない大きな要因には「オープンさ」もあります。

TRONは、ソースコードではなくインターフェースと設計ガイドラインの集合体として設計されました。これにより異なるマイクロプロセッサに適した独自の実装が可能。仕様(※I-TRON(μITRON)などの仕様が公開されており、自由に利用可能)はオープンかつ無償で提供されていますが、各実装は開発元の判断でプロプライエタリ(独自仕様)とすることも可能です。

総じて『TRON』は先進的かつ独自性が高いOSですが、同時に柔軟性が極めて高いです。利用する企業や個人にとってカスタマイズ性も高く、独自規格のなかにロックインされたり、高額なライセンス料がかかるものでもありません。

こうしたオープンさは日本発のIT製品としては、意外と「珍しいもの」でもあります。仕様が非公開の元、厳格なライセンス管理を行い、そのアーキテクチャの上で開発を行う事業者にライセンス料を要求するようなハードウェアやソフトウェアが国内では珍しくないためです。

そうしたクローズドさとは無縁かつ技術的に優れている『TRON』こそが世界標準となったのは、日本発のITの事例として貴重かつ学びが多いものと言えるでしょう。

『TRON』が個人向けのOSとしては広がらなかった理由は?

組み込みOSとして世界標準である『TRON』には、TRONプロジェクトの一部として『BTRON(ビートロン)』が存在していました。BTRONはパーソナルコンピュータ(PC)やワークステーション向けのOSとして開発されていましたが、普及には至らず。

とはいえBTRONは完成度が高く、多くのOSがコマンドライン入力方式だった時代に、BTRONはマウス操作によるグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を採用し、アイコンをクリックしてソフトウェアを起動する、現在のPCに近い操作性も実現していました。

では普及を妨げた要因は何だったのでしょうか。

その要因にはまずTRONの特性(オープン仕様、無償、改変自由、「主張しないOS」)は組み込みOSには適したものの、個人ユースにはアプリケーションの互換性の担保の面で、まだ時代的にマッチしなかったことが挙げられます。

当時はパソコンの黎明期でもあり、ソフトウェアは高価なものでもあり、ソフトウェアが複数のPCで互換性を持って使えることも重要でした。その点、BTRONは個人向けとして主流のOSではないためソフトウェア資産が少なく、なおかつ改変自由のため、同じBTRON搭載機でもすべてのPCで同じように動作する保証はなかった可能性があります。

この点は今日であればクラウドサービスやWebアプリケーションが普及し、OSに依存せずブラウザ経由で多数のサービスが動くことから、気になりにくいデメリットだったはずです。時代を先取りし過ぎていたとも考えられます。

また1980年代後半の日米貿易摩擦問題で、米国の通商代表部(USTR)が貿易障壁として複数の製品とともに『TRON』を名指ししたことも影響しているという見方もあります。

個人向けOSとしては成功したとは言い難い『TRON』ですが、組み込みOSとしては2025年現在でも世界標準です。日本発祥のOSの貴重な選択肢として、いつの日かLinuxのようなオープンソースOSとして個人でも『BTRON』が現行のPCで再び使える日が来たら、OSの選択肢としてかなり面白いかもしれませんね。

※サムネイル画像は(Image:「TRONプロジェクト」公式サイトより引用)

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。