Google検索とヤフー検索、結局どっちがいいの?スマホ新法で変わる選び方とAI検索の今

イチオシスト

イチオシスト

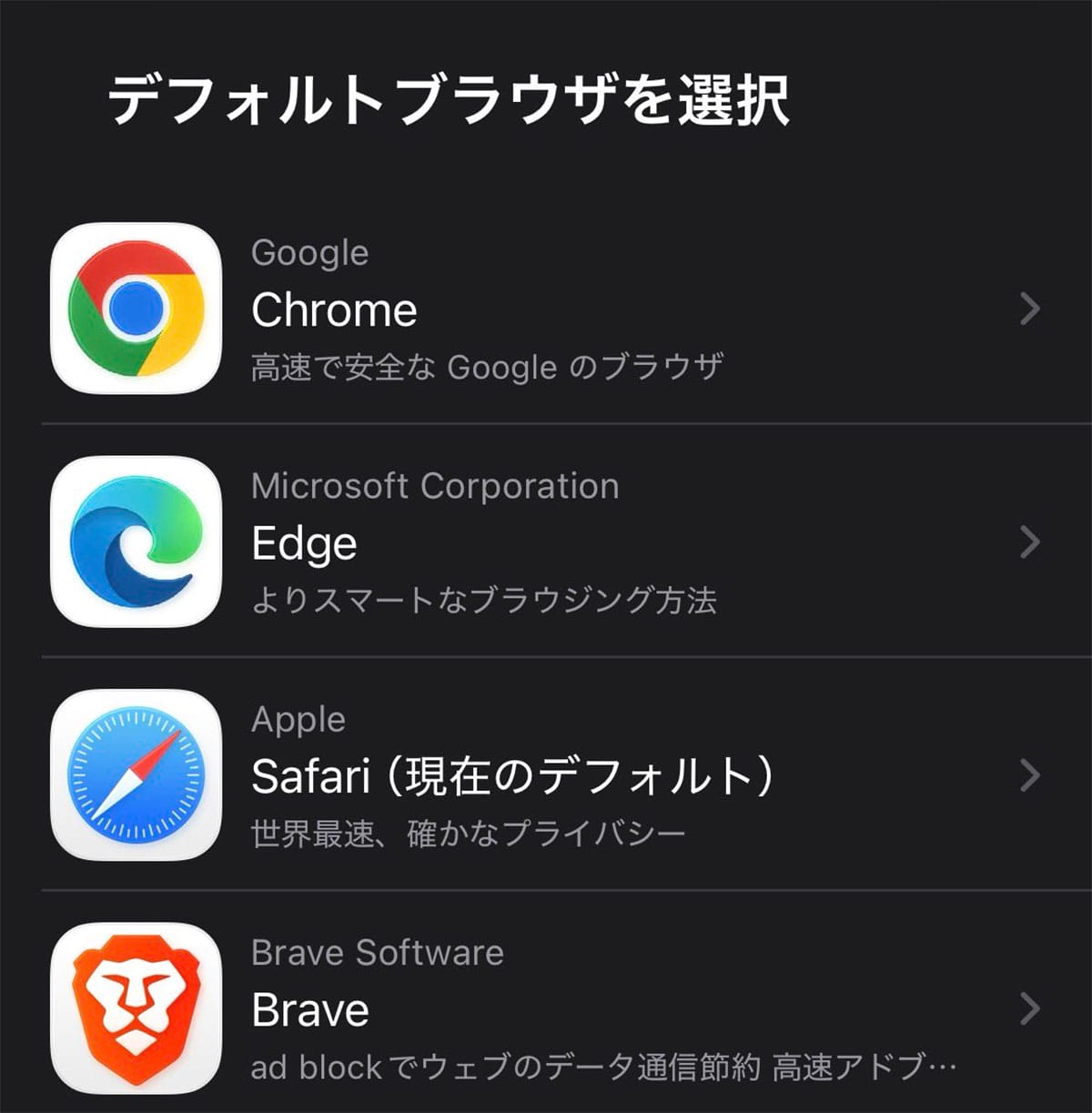

2025年12月18日に施行された「スマホ新法(スマートフォン特定ソフトウェア競争促進法)」により、AndroidスマートフォンやiPhone上のGoogle Chromeアプリで、初期セットアップ時やOSアップデート時に「ブラウザ」と「検索エンジン」を自分で選ぶことが可能となりました。

つまり、スマホ利用の際にはこれまで以上に「どの検索エンジンを選ぶか」が自分の意志で決められるようになったとも言えます。

そこで改めて注目されているのが、「Google検索」と「Yahoo!検索(Yahoo! JAPAN)」の違いです。「どちらも同じようなものじゃないの?」と思われがちですが、実は使い勝手や得意分野、さらに最近話題の「AI検索」への対応には大きな差があります。

今回は、スマホ新法施行を機に、Googleとヤフーの特徴や違い、AI検索対応、そしてあなたに合った検索エンジンの選び方について、分かりやすく整理して解説します。

そもそも「スマホ新法」で何が変わった?

まずは、最近耳にする機会が増えた「スマホ新法」について簡単におさらいしましょう。

これまでは、iPhoneならSafari(Google検索)、AndroidならChrome(Google検索)が最初から設定されており、そのまま使っている人がほとんどでした。しかし、スマホ新法によって、AppleやGoogleといったプラットフォーム事業者は、特定のサービスを優遇することが禁じられました。

その結果、初期設定時などに「どの検索エンジンを使いますか?」という選択肢(選択画面)が表示されるようになったのです。

Google検索とYahoo!検索の違い

Google検索とYahoo!検索の違いは、歴史的に見ると「ディレクトリ型検索」と「ロボット型検索」の違いと理解すると分かりやすいです。

Yahoo!検索は1996年リリース当初、「ディレクトリ型検索」を提供するサービスだったという特徴があります。2018年にサービス終了した「Yahoo!カテゴリ」を長らく愛用していたという方もきっと多いでしょう。

一方、Google検索は「ロボット型検索」の代表格です。Googleは1998年に設立され、同社の検索サービスが日本語対応したのは2000年。つまり、少なくとも1990年代においては、日本国内では「検索サービスと言えばヤフー」という認識が一般的だった時代が長く続きました。

ただし前述の通り、ヤフーのディレクトリ型検索サービスは2018年に終了しています。2025年現在Yahoo!検索は、検索エンジンとしてGoogleを採用しているため、アルゴリズムの観点から大きな違いはありません。

ヤフー:1996年に「ディレクトリ型検索」「フリーワード検索」をリリース

ヤフーは1996年、日本のインターネット黎明期に「ディレクトリ型検索」とフリーワードから探す「キーワード検索」をリリースしました。日本国内の検索サービスとしてはヤフーの方が先行していました。

特にヤフーのディレクトリ型検索は、人手で分類・整理されたウェブサイトのカテゴリから情報を探すことができる画期的なサービスでした。

当時の検索エンジンはまだ性能が十分ではなく、たとえばフリーワードで会社名を検索しても「その企業の公式サイトがきちんと上位表示されない」ということも珍しくありませんでした。

そのため、キーワード検索よりも「人力で整理されたディレクトリの方が便利に情報を探せる」というニーズが生まれ、ディレクトリ型検索は長らく愛されたサービスでした。

Google:2000年に日本語による検索サービスを開始

一方、Googleは2000年に日本語による検索サービスを開始しました。Googleは創業者のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによる研究プロジェクトとして生まれ、その最大の特徴は「PageRank(ページランク)」と呼ばれるアルゴリズムにあります。このアルゴリズムは、ウェブページの重要性をリンク構造から判断し、より関連性の高い検索結果を提供することを可能にしました。

ディレクトリ型検索が人力でウェブサイトを分類・リスト化していたのに対し、Googleはシンプルなインターフェースで高速かつ高品質な検索結果を出力することに成功しました。2000年の日本語版の検索サービス提供開始後、急速に国内でのシェアを拡大しました。

ヤフーによるGoogle検索エンジンの採用はいつから?

Yahoo! JAPANは2001年から2004年にかけて検索エンジンにGoogleを採用しました。それ以前は、1998年から2001年にかけてgooが採用されていました。2004年以降は独自開発した検索エンジンを採用し、その流れは2010年まで続きました。

2010年にヤフーは再度、Googleを検索エンジンに採用。以後は今日に至るまで、Googleが採用され続けています。

表示されるコンテンツの違い

検索アルゴリズムは共通ですが、実際の検索結果ページの表示内容にはいくつかの重要な違いがあります。

まずYahoo!検索の大きな特徴は、自社グループのサービス(Yahoo!ショッピング、Yahoo!ニュース、ヤフオク!、Yahoo!知恵袋など)が大きく表示されるケースがあることです。このことはヤフーの強みでもあり、Yahoo!ニュースに代表されるような国内コンテンツに触れたい場合、Yahoo!検索の方がGoogle検索よりニーズを満たせる場合も多いでしょう。

一方でGoogleは、ユーザー一人ひとりに最適化された検索結果を提供する「パーソナライズド性」に特徴があり、過去の検索キーワードや検索行動によって検索順位が調整されます。これにより、同じキーワードで検索しても、ユーザーや検索するタイミング、場所によって表示される結果が異なることがあります。

たとえば「ケーキの作り方」というキーワードで検索している場合、その検索行動の前後に「チョコレートケーキ」と検索しているか否かで、その検索結果に表示されるレシピやページの順位は異なります。Googleの検索結果では、こうしたパーソナライズが日々ブラッシュアップされながら提供されています。

さらに、位置情報などに基づく検索結果の変化も大きく、パーソナライズは年々進化しています。たとえば「カフェ」と検索すると、渋谷で検索するか、新宿で検索するかで表示内容は全く変わります。

総じてこれらの要因(ヤフー独自サービスの表示、Googleのパーソナライズ、異なる広告システムなど)により、同じ検索アルゴリズムを利用していても、GoogleとYahoo!検索結果ページが完全に同一になることはほとんどありません。

AI検索機能の最新比較

2024年から2025年にかけて、検索エンジンの世界は大きく変化しています。その中心にあるのが「AI検索」です。GoogleとYahoo!は、それぞれ独自のアプローチでAI機能を検索に統合しており、両者の違いは今後さらに拡大する可能性があります。

Yahoo!検索のAI機能:積極的な展開

ヤフーは、国内向けサービスにおいて、比較的早い段階からAI検索機能を積極的に導入してきました。たとえば、Yahoo!検索では2024年頃から検索結果に「AI回答」を実装。また2025年には「AIアシスタント」という名称のAIチャット機能が、Google「AIモード」の日本展開より一足早く実装されています。

ChatGPTやGeminiのように対話形式で質問ができ、たとえば「Yahoo!知恵袋」の膨大なQ&Aデータの中から、ユーザー評価の高い回答を優先的に引用する、といった独自のチューニングが可能です。これにより、Googleとは一味違う、よりユーザーの悩みに寄り添った回答が生まれる可能性があります。

Google検索のAI機能:世界展開と高度な推論

Googleは2024年夏に「AI Overview」を日本を含む世界6カ国で正式公開しました。この機能は、ユーザーの検索クエリに基づいて、AIが自動的に生成する要約やまとめ情報を提供するものです。

また2025年9月からは、Google検索での「AIモード」の提供が日本でも開始されました。複雑かつ長文の質問でも、1回の入力で包括的な回答を生成します。

AI検索の規制状況:公正取引委員会の調査

もっとも、AI検索を巡っては重要な動きもあります。公正取引委員会は2025年12月24日、生成AIを使った検索サービスについて実態調査を開始すると正式に発表したのです。

調査対象となるのは、Google、Microsoft、LINEヤフー、OpenAIなどAI検索サービスを提供する企業です。問題視されているのは、報道機関の記事を無許可で利用し、AIが要約回答を提供することで、利用者が元の記事にアクセスしなくなり、報道機関が閲覧者や広告収入を得る機会を失うという点です。

公正取引委員会は、これらの行為が独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」に該当する可能性があるとして調査を進める方針で、2026年から報道機関への聞き取りも始める予定です。

つまり、AI検索機能については公正取引委員会の調査対象となっており、状況は流動的です。今後、規制が入る可能性もあり、AI検索の提供方法や表示内容が変わる可能性があることは覚えておくと良いでしょう。

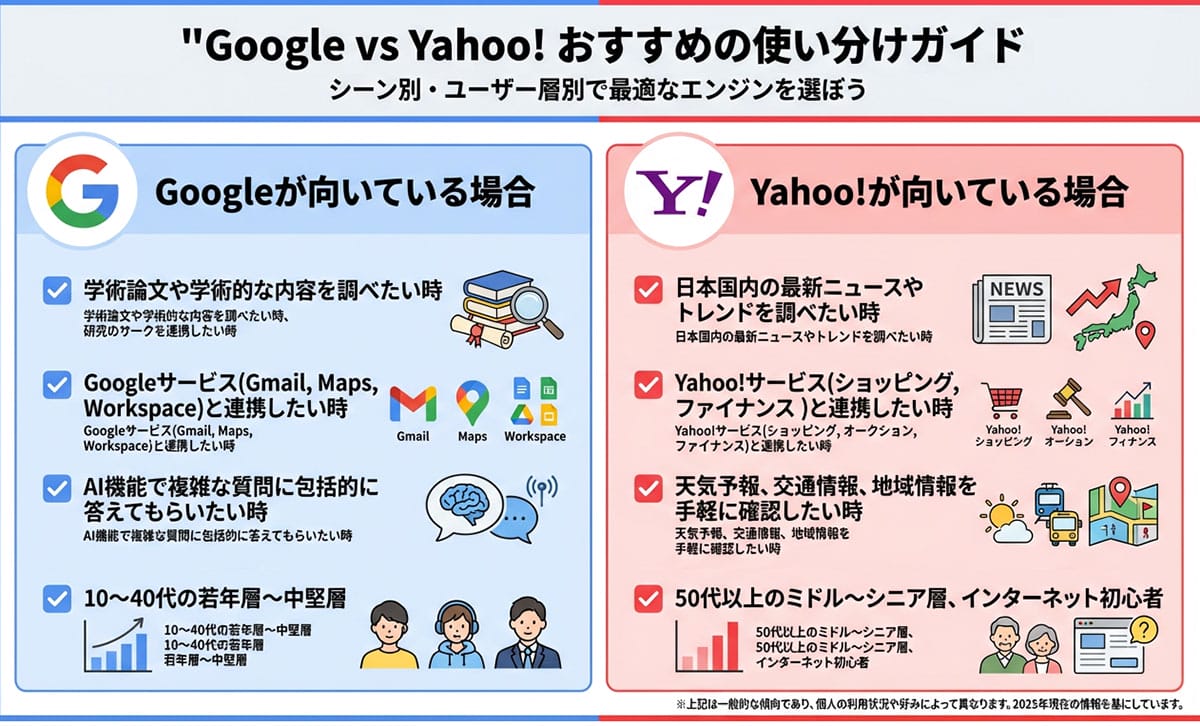

自分に合った検索エンジンの選び方

スマホ新法によって検索エンジンを自分で選べるようになった今、自分に合った検索エンジンを選ぶことが重要です。

Google検索は、世界的にも圧倒的なシェアを誇ります。また近年大きく発展したパーソナライズド検索により個々のユーザーに最適化された結果を、一層高い精度で提供することを実現しています。

一方、Yahoo!検索は、日本独自のサービス(Yahoo!ニュース、Yahoo!知恵袋、Yahoo!ショッピングなど)との連携に強みがあり、国内の情報収集やポータルサイトとしての利便性が高いです。

また、AI検索機能については、ヤフーが早期から積極的に導入している一方、Googleも世界規模でAIモードを展開しています。ただし、公正取引委員会による調査が進んでおり、AI検索の今後の展開は流動的な状況です。

どちらが優れているかではなく、自分の使い方や目的に合った検索エンジンを選ぶこと、そして必要に応じて使い分けることが大切です。スマホ新法をきっかけに、改めて自分に合った検索エンジンを見つけてみてはいかがでしょうか。

※サムネイル画像(Image:Shutterstock.com)※画像は一部編集部で加工しています

記事提供元:スマホライフPLUS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。