房総半島に古くから伝わる祭り寿司”に挑戦!幻の海苔を求めて北海道にも:世界!ニッポン行きたい人応援団

更新日:

イチオシスト:イチオシ編集部 旬ニュース担当

注目の旬ニュースを編集部員が発信!「イチオシ」は株式会社オールアバウトが株式会社NTTドコモと共同で開設したレコメンドサイト。毎日トレンド情報をお届けしています。

ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索! ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界!ニッポン行きたい人応援団」(月曜夜8時)。

今回は、オーストラリア人の来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

紹介するのは、オーストラリア在住の「巻き寿司」を愛するレイチェルさん。

春の行楽シーズンにぴったり! 外でも手軽に食べられる「巻き寿司」。関西ではたくさんの具材を詰めた太巻きが主流で、関東では一つの具材を巻いた細巻きが人気。節分に食べる恵方巻きは、今や国民の7割が食すほど年中行事の一つとして定着しました。

そもそも巻き寿司は江戸時代中期、酢飯の外に魚を巻いた棒鮨をもとに、屋台でも手軽に食べられるようにと、板海苔やフグの皮で具材と酢飯を巻いたのが始まりだそう。

レイチェルさんは中学時代の修学旅行でニッポンを訪れ、和食の美味しさに感動。中でも、巻き寿司に無限の可能性を感じ、魅力を広めたいと日本語を勉強。独学で巻き寿司作りに挑戦しています。

巻き寿司作りを見せてもらうと、まずは椎茸を水で戻すところから。具材の多い巻き寿司は、時間のかかるものから準備するとのこと。

続いて、タラをお湯に入れて灰汁や臭みを取り除きます。鍋から取り出し、身をほぐしたら調味料を加えて焦げないように炒め、ほんの少しの食紅を。完成したのは、華やかなピンク色の桜でんぶ! レイチェルさんの住むブリスベンでは手に入りづらいため、一から手作りしています。

この他、玉子焼きや酢飯を準備すること5時間。5種類の具材を巻いていきます。具がはみ出ないように指で押さえながら巻き、一口サイズにカットしたら完成。

彼氏や友人からの評判は上々ですが、「酢飯や具材のバランスなど、まだまだ納得できる出来とはいえません」とレイチェルさん。「もしニッポンに行けたら、職人さんのもとで巻き寿司を学びたい! そして日本各地にある様々な巻き寿司を食べてみたい!」と願っています。

そんなレイチェルさんを、ニッポンにご招待! 念願のニッポンにやってきました。

向かったのは、東京・三軒茶屋にある創業35年の「鮨処 榎本」。この道60年の大将・榎本薫さんが毎朝豊洲に出向いて目利きした新鮮なネタにこだわるお寿司屋さんですが、一番の名物はお昼限定の海鮮太巻き。その味を求めて通う常連さんもいるという太巻きを、早速作っていただくことに。

太巻きは、注文を受けてから目の前で巻き、できたてを出すのがこだわり。まずは、有明産の海苔に酢飯を敷いていきますが、指の動きの速さにレイチェルさんは驚き。二代目の優さんによると、触る時間が短い方が手にくっつかないとのこと。

酢飯を手早く均等に敷き詰めたら、海苔ごとひっくり返します。具材が11種類と多いため、海苔を内側にする裏巻きという巻き方で、型崩れしにくくしているそう。さらに、切る際に具がはみ出さないよう両端に酢飯で土手を作り、かんぴょうと玉子焼きをのせていきます。きゅうりは、香りが広がるよう細切りに。「芯のまま入れちゃうと香りがない」と大将。

魚介との相性がよく、食感に変化が生まれるオクラを忍ばせ、ホタテとイカ、天然本マグロの中落ちもたっぷりと! 中落ちの濃厚な味が引き立つ沢庵も散らします。大葉で華やかな香りを加え、仕上げにごまととびっこをのせて全11種類!

「私はこれほど多くの具材を巻いたことがないです。味のバランスが難しいので」と話すレイチェルさんに、「たくさんでもバランスが良ければ余計に美味しい」と大将。そのバランスに到達するまで4、5年かかると話します。味や食感、すべてのバランスを考え、試行錯誤の末にようやくたどり着いた、究極の太巻きなのです。

巻く時は、巻き簀を使わず手で直接巻いていきます。外側にも海苔を巻き、最後に巻き簀で形を整え、カットしたら出来上がり。名物巻き寿司を頬張ったレイチェルさんは「とっても美味しいですね。どれも味を打ち消さずバランスのとれた究極の太巻きだと思います」と絶賛!

レイチェルさんには悩みがありました。合わせ酢から自分で作り、独学で酢飯を作っていますが、ビチャビチャになって巻きづらく、食感にも満足していないそう。そこで、酢飯を担当する優さんに作り方を教えていただくことに。

シャリは昆布を入れて、水少なめで炊きます。優さんいわく、粉末の昆布でも十分だそう。酢が馴染みやすい炊き立てのうちに木桶に移したら、ここからはスピードが命。2種類をブレンドした合わせ酢を全体に馴染ませ、一粒一粒に酢が染み渡るよう、少ない手数で切っていきます。「いっぱいやり過ぎるとお米が粘っちゃう」と優さん。

オーストラリアでは酢飯作りにボウルを使っていたと伝えると、「ボウルダメ、木が吸い取ってくれるんです」と大将。木桶が余分な水分を吸い取ってくれて、ベタつかず、食感の良い酢飯になるのです。「大きな答えをもらえました」と喜ぶレイチェルさん。すると、大将直々に巻き方を指導してくださることに。

ここまで多くの具材を巻くのも、巻き簾を使わずに巻くのも初めて。アドバイスをいただきながら、何とか崩さずに巻くことができました。「皆さんの手助けがなければできませんでしたが、この体験は本当に幸せでした。今日教わったことは必ず実践するとお約束します」と伝えます。

「鮨処 榎本」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、北海道江差町。ここには、巻き寿司に欠かせない食材である海苔の中でも格別な風味を持つ“幻の天然海苔”があります。今回は、夫婦で海苔漁を行う藤谷一明さん、真理子さんにお世話になります。

藤谷さんが作っているのは「寒海苔」。寒い時季にしか採れない、島に自生する岩海苔から作られます。江差町で天然の岩海苔が収穫できるのは1〜3月のわずか3カ月で、1枚ずつ手作業のため数も少なく、市場に出回ることはほとんどない幻の海苔。一等級のものになると1枚700円! 一般的な海苔の10倍以上の値がつくそう。

藤谷さんの案内でやって来たのは、町の西側に突き出た鴎島。1500万年前に海底火山の噴火によってできた岩場には、天然の岩海苔が自生しています。しかし岩場までの道はなく、ロープだけが頼り。

海苔漁ができるのは、漁業権のある漁師だけ。藤谷さんを先頭に急斜面を下り、ようやく岩場へと到着。ところが「何にもない」と藤谷さん。実は数日前、季節外れの大雨が。海水で育つ天然の岩海苔は真水に弱く、枯れてしまったのです。再び育つまで1週間はかかるそう。高波にのまれれば命の危険もあるということで、この日は収穫を断念しました。

翌日、藤谷さんと向かったのは、雨の影響が少なそうな島の東側の岩場。そこには、真っ黒な岩海苔がびっしり! カギという専用の道具を使い、手摘みで収穫します。レイチェルさんもお手伝いさせていただくことに。

藤谷さんに勧められ、採れ立ての海苔を口にすると「ものすごく海の香りがします!」とレイチェルさん。芳醇な香りの秘密は海水温。岩海苔は15度以下で美味しく育つといわれており、冬の江差の海は最高の環境。

さらにこの時期、鴎島には木を曲げてしまうほどの強風が吹きつけます。海のミネラルが岩場へと運ばれることで、磯の香りが強い海苔に。また、成長に必要な日光を遮るものがなく、岩海苔にとって絶好の条件がすべて揃う奇跡の島なのです。

こうして採った岩海苔を寒海苔に加工するのが、番屋と呼ばれる作業場。寒海苔は冬のわずかな期間しか作れないため、藤谷さんご夫婦を中心に近所の方も総出で作業します。

まずは、一番手間がかかるという石とり。カギで摘む際に付着した岩の欠片を一つずつ人の手で取らなければならないため、この作業だけで3日がかり。

続いて、小石を取り除いた岩海苔を2本の包丁で細かく刻んでいきます。この作業は、毎朝交代しながら2時間行うそう。レイチェルさんが刻んだ方には、少し大きな海苔が。大きいままだと仕上がりにムラができるため、5ミリほどになるまでひたすら刻み続けます。

海苔が細かくなったら水洗い。石や汚れがなくなるまでこの作業を繰り返し、ようやく板状に成型する海苔付作業へ。

ベテランの方に教えていただき、和紙と同じように簾に型を当てて漉いていきます。海苔は乾かすと縮む性質があるため、薄い箇所は穴になってしまう可能性が。穴が開かないよう海苔を継ぎ足し、厚さを均等にします。レイチェルさんも挑戦させていただくと、隅に穴が空いてしまいました。

繊細で根気のいる作業を体験し、「海苔がこれほど手間をかけて作られているとは知りませんでした。1枚1枚にこだわりを持って作るお母さんたちを尊敬します」とレイチェルさん。

海苔付を終えたら、2階に運んで干す工程へ。乾きムラができないよう、海苔の上下を入れ替えながら干していきます。北海道特有の「しばれ」と呼ばれる痛いくらいの寒さの中、凍ったまま自然乾燥させることで縮みを抑えるのだとか。藤谷さんによると、乾燥が仕上がるまでには3日かかるそう。

収穫から完成まで1週間。江差町の寒海苔は、驚くほどの手間をかけて、手作業で作られているのです。

寒海苔作りが一段落したところで、できたばかりの寒海苔をお茶請けでいただきます。加熱することで、さらに旨みと風味が増すそう。レイチェルさんは「これまで食べてきた海苔とは全くの別物ですね」と感動!

その夜は、藤谷さんのお宅へ。食卓には江差町名産のサクラマスとヤリイカのフライに、真理子さんお手製のローストビーフ、寒海苔の巻き寿司に手巻き寿司まで! 寒海苔のあまりの美味しさに、レイチェルさんの手が止まりません。

ここで、お重に寒海苔だけを敷き詰めた地元の名物「のり弁」、通称「海苔だんだん」も登場。寒海苔を醤油にくぐらせ、温かいご飯の上にのせたもので、海苔とご飯が2段になっていることから「だんだん」という名前に。ご飯の熱で海苔がふやけたら食べごろです。

のり弁専用の重箱は、江差町のどの家庭にもあるそう。地元ならではの味を満喫し、大満足のレイチェルさんでした。

そして、別れの時。お世話になったお礼を伝えるレイチェルさんに、「天気の一番悪いところに来ていただいて、何をするにも嫌がらずに明るく、本当に楽しくやっていただいて、私たちも楽しかったです」と真理子さん。

お土産に、貴重な寒海苔とのり弁専用の重箱をいただき、大感激のレイチェルさん。「彼氏にも、この海苔がどれほど貴重なのかを伝えます」と伝えました。

藤谷さん、江差町の皆さん、本当にありがとうございました!

全国には、その土地に根付いたご当地巻き寿司があります。しめ鯖を高菜で巻いた九州の「高菜巻き」や、酢飯に山椒を混ぜてタケノコで巻いた、高知の「たけのこ巻き」。今やコンビニで定番のサラダ巻きも、もとは宮崎の「レタス巻き」から生まれたもの。

そして千葉の房総半島に、伝統ある巻き寿司が。今回レイチェルさんがやって来たのは、千葉県いすみ市。ご当地巻き寿司の伝統を受け継ぎ、地域に広める活動をしている「楽働会」の皆さんが受け入れてくださいました。

早速、見せてくださったのは房総のご当地巻き寿司「祭り寿司」。断面が美しい絵柄になるように巻かれた祭り寿司は、古くから冠婚葬祭で客人をもてなす料理として作られ、家ごとに様々な絵柄が誕生。その技は、親から子へと受け継がれてきました。

写真でしか見たことがなかったというレイチェルさんは、バラと椿と梅の美しい絵柄に「ビューティフォー!」と感動。絵柄は草花や文字など基本的なものだけでも40種類以上あるそう。そんな祭り寿司の作り方を教えていただくことに。

まずは、花模様の基本となる「梅」から。花びらは、ピンク色の酢飯を5等分して作ります。ピンク色は、紫芋を漬けた酢と砂糖、塩を加えた合わせ酢で色付け。

細長く切った海苔にピンク色の酢飯をのせ、細巻きを5本作ったら、U字型に窪ませた手の上に巻き簾を置き、細巻きを並べて真ん中にニンジンを。5本の細巻きでニンジンを包むように巻くことで、花びらに見立てています。

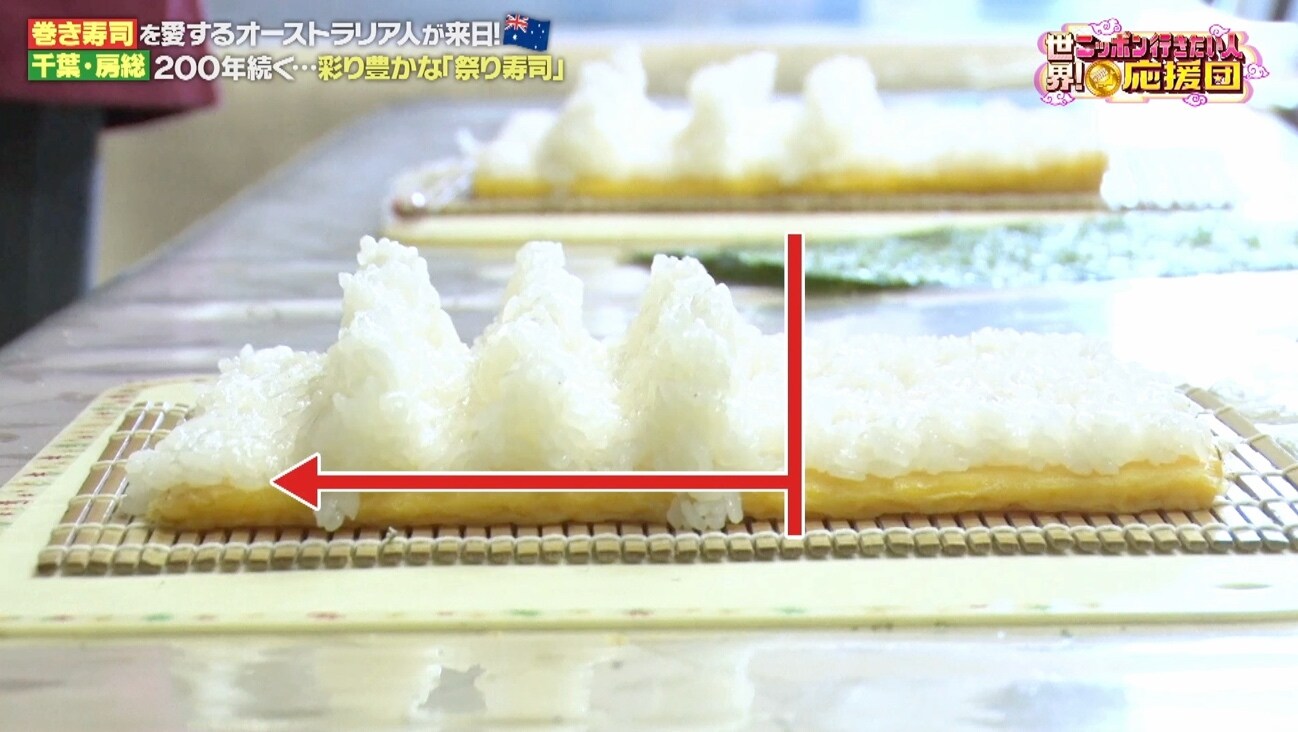

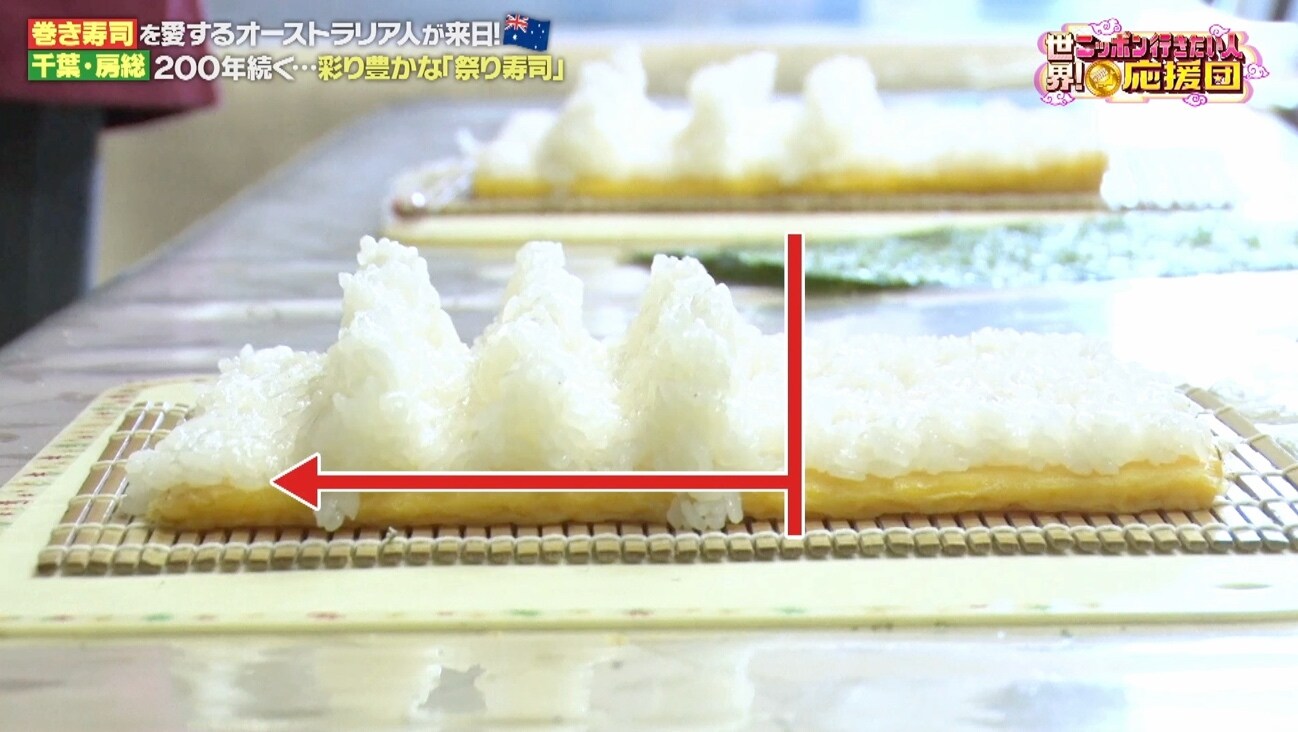

続いて、薄焼き卵を巻き簾にのせ、そこに端から少しずつ白い酢飯を敷いていきます。楽働会の安藤クニさんによると、真ん中から敷くと端までご飯が行き渡らないそう。「指先に力を入れない、指先で押さない」とアドバイスを受けた矢先に、「すみません、やっていました…」と笑いを誘う場面も。

この酢飯の真ん中に、先ほど巻いた花びらになる細巻きをのせ、片方ずつ巻いてしっかりと押さえたら出来上がり。

次に取り出したのは、同じ間隔に切るための道具。祭り寿司をきれいに切れるようにと、クニさんのご主人が太巻き専用のカット台を作ってくれたそう。この台を使って切らせていただき、きれいな切り口にすることができました。

続いて、枝や葉、蕾を組み合わせたちょっと難しい「椿」。細巻きとニンジンで花を作ったら、薄焼き卵に酢飯を。今度は、敷き詰めた酢飯の上に山を作っていきます。「こんな作り方があるなんて驚きです」とレイチェルさん。

真ん中から手前に3つの山を作ったら、その上に海苔を敷き、谷の部分にニンジンと大根の葉を入れて、蕾や葉を作ります。地元で採れる食材で彩り豊かに見せる、これぞ祭り寿司の真骨頂。

先に作った椿の花と合体させたら完成。作っている時は想像できなかったという断面の美しさに、レイチェルさんは驚き!

ここで、クニさんが新聞記事を見せてくださいました。そこには、地元の中学生が農家さんへの感謝を込めて作った39メートルの祭り寿司が。この時に使った巻き簾200枚は、全てクニさんが用意したそう。現在81歳になるクニさんは、親から教わった祭り寿司の伝統を後世に伝えたいと、地元の学校を回って毎月のように普及活動をしています。

そんなクニさんから提案が。明日行われる祭り寿司の魅力を広める食事会で、レイチェルさんの作った祭り寿司を振る舞うことに! 作るのは最も難しいといわれる祭り寿司です。

その夜は、クニさんのお宅で決起集会を。アジのなめろうを大葉で挟んで焼き上げた郷土料理「さんが焼き」や、千葉県で獲れた伊勢海老の味噌汁をいただき、楽働会の皆さんと交流を深めました。

そして食事会当日。クニさんのもとを訪れると、太巻きの食材を収穫していました。地元の食材で作る祭り寿司の伝統を守るため、具材のほとんどを栽培しているそう。さらに、盛り付けで敷く、抗菌作用のある「ハラン」も栽培。弁当の仕切りに使われる「バラン」の名前の由来にもなっています。

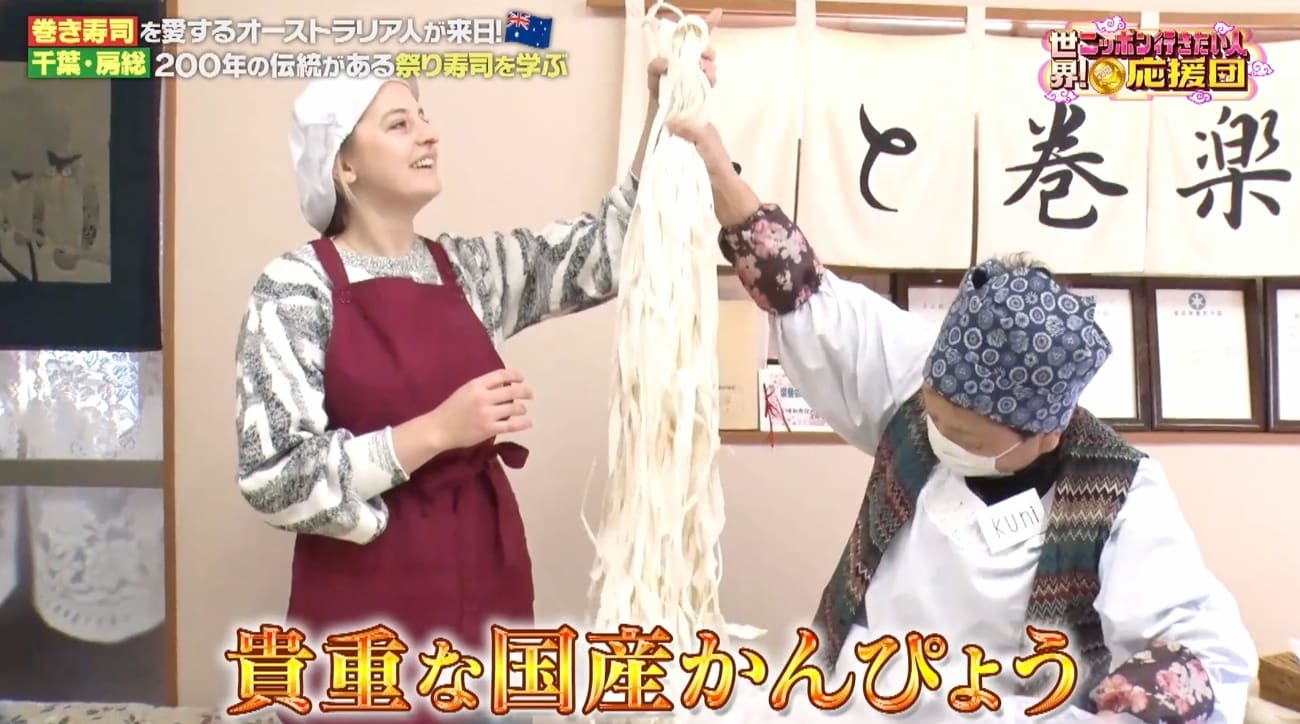

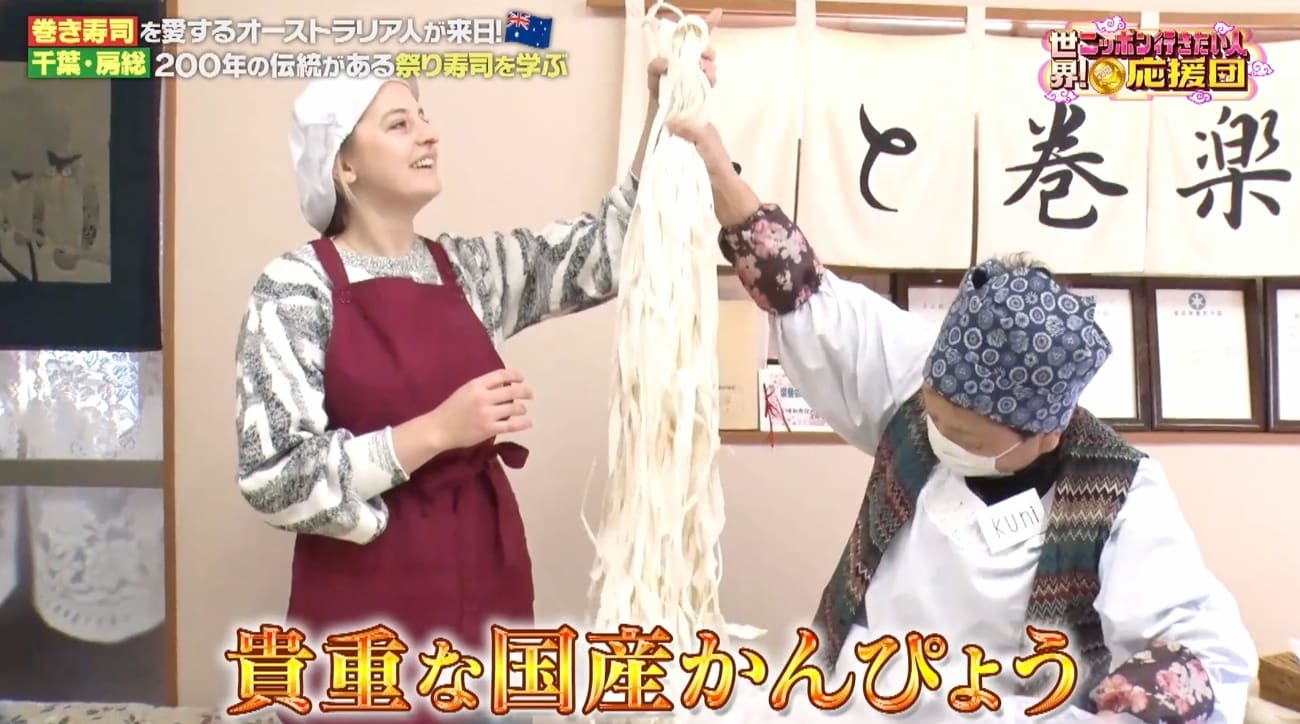

早速、具材の仕込みからスタート。梅の花芯になるニンジンは、発色を良くするため塩茹でに。続いて、巻き寿司に欠かせないかんぴょうですが、クニさんによるとニッポンでは後継者不足により、かんぴょうが不足しているそう。市場に出回るのはほとんどが外国産です。

すると、番組スタッフから大量のかんぴょうが。実は今回、以前「応援団」に協力していただいた農家の方が、貴重な国産のかんぴょうを送ってくださったのです。

送ってくださったのは、栃木県壬生町でかんぴょうを作る栃木功さんご一家。1年半前にブルガリアから来日した、かんぴょうを愛してやまないケーシーさんがお世話になりました。

かんぴょうのもとになるのは、重さ5キロ以上に成長するフクベ。夕顔という瓜科の植物です。真夏の炎天下、家族総出で収穫したフクベを専用の機械にのせ、皮を剥きます。身の部分はカンナの刃を押し当てて薄く削りますが、足でペダルを踏みながら手を動かすのは至難の技。

削った身は、水分で重い上にヌルヌルしているため、物干し竿にかけていく作業も大変。こうして苦労して干したフクベの実は、数日間太陽に晒すことで、美味しいかんぴょうになります。

栃木家の皆さん、ご協力ありがとうございました!

いよいよ祭り寿司作りを開始。今回用意するのは4種類、4人で分担して20人前を作ります。レイチェルさんが作るのは、祭り寿司の中でも難易度が高い「四海巻き」。以前インターネットで見つけ、どうしても作ってみたかったそう。

まず、海苔に白とピンクの酢飯を敷き、うずまき状に巻いていきます。続いて、縦に半分、さらにもう半分にも切り込みを入れて扇形に。海苔まで切らないところがポイント。

これを何も敷いていない海苔の上にのせ、かんぴょうと3枚重ねた薄焼き玉子を真ん中に置き、巻き簾で四角く成形。切ってみると、きれいな四海巻きの絵柄が! ニッポンの四方を囲む海を表した、国内外の平和を願う絵柄です。

早速、できたての祭り寿司をご近所の皆さんに食べていただきます。レイチェルさんの四海巻きは、「美味しいです」「これすごいね」と大好評! 四角い見た目にも興味を持ってもらえたようで、作ってみたいという声も。

ニッポンに来て、改めて気づいたことがあるというレイチェルさん。「それは、巻き寿司があるところには多くの人が集まり、楽しい時間が流れているということです。巻き寿司は本当に素晴らしい料理だと思いました」と話しました。

そして、別れの時。お土産に手作りの梅干しと味噌をいただいたレイチェルさんは、「おしゃべりしながら祭り寿司を作れてとても楽しかったです。オーストラリアに帰ったら、みんなに教えてあげたいです。巻き寿司がもっと大好きになりました」と日本語で皆さんへの手紙を読み上げます。

「オーストラリアに帰ったら、太巻き寿司をぜひ広めてください」とクニさん。最後にハグを交わし、別れを惜しみました。

楽働会の皆さん、本当にありがとうございました!

巻き寿司を通して様々な出会いがあったニッポン滞在。帰国を前にレイチェルさんは「オーストラリアに帰ったらやることがあります。祭り寿司という素晴らしい巻き寿司を学べたことは本当に貴重な経験で、これを広める使命をもらいました。私が想像していた旅よりずっと内容の濃いものでした。この機会を与えてくれたことに感謝しています」と語ってくれました。

レイチェルさん、またの来日をお待ちしています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団スペシャル」を放送!

▼“相撲”を愛すブラジル親子が再来日

ブラジルで【相撲】を愛す小学4年生エンゾくんと父エウジェニオさんが1年ぶりに再来日。その理由は…予選を勝ち抜きブラジル代表に選ばれ“白鵬杯”に参戦するとのこと!大会前に去年お世話になった青森・五所川原の道場で同級生ライバル岩田龍くんたちと再会♪大会に向けて特別稽古を☆龍くん&エンゾくん、お互いが成長した姿を見せるべく1年ぶりに再戦!果たしてどんな結果に…?

▼1年ぶり“白鵬杯”に参戦!

世界から“相撲”をする子どもたちが参加する、年に1回開催される“白鵬杯”。去年は個人戦の予選2回戦でエンゾくんVS岩田龍くんというまさかの対決が実現!「決勝で会おう!」とお互い誓い合う中、今年はどんな戦いに…?さらに、青森・五所川原の道場のみんなもそれぞれ1年の進化した姿を見せるべく真剣勝負を繰り広げる!奮闘の結末はいかに…。

今回は、オーストラリア人の来日の様子をお送りします。

【動画】「世界!ニッポン行きたい人応援団」最新回

11種類の具材を巻いた究極の太巻きと幻の海苔に感動

紹介するのは、オーストラリア在住の「巻き寿司」を愛するレイチェルさん。

春の行楽シーズンにぴったり! 外でも手軽に食べられる「巻き寿司」。関西ではたくさんの具材を詰めた太巻きが主流で、関東では一つの具材を巻いた細巻きが人気。節分に食べる恵方巻きは、今や国民の7割が食すほど年中行事の一つとして定着しました。

そもそも巻き寿司は江戸時代中期、酢飯の外に魚を巻いた棒鮨をもとに、屋台でも手軽に食べられるようにと、板海苔やフグの皮で具材と酢飯を巻いたのが始まりだそう。

レイチェルさんは中学時代の修学旅行でニッポンを訪れ、和食の美味しさに感動。中でも、巻き寿司に無限の可能性を感じ、魅力を広めたいと日本語を勉強。独学で巻き寿司作りに挑戦しています。

巻き寿司作りを見せてもらうと、まずは椎茸を水で戻すところから。具材の多い巻き寿司は、時間のかかるものから準備するとのこと。

続いて、タラをお湯に入れて灰汁や臭みを取り除きます。鍋から取り出し、身をほぐしたら調味料を加えて焦げないように炒め、ほんの少しの食紅を。完成したのは、華やかなピンク色の桜でんぶ! レイチェルさんの住むブリスベンでは手に入りづらいため、一から手作りしています。

この他、玉子焼きや酢飯を準備すること5時間。5種類の具材を巻いていきます。具がはみ出ないように指で押さえながら巻き、一口サイズにカットしたら完成。

彼氏や友人からの評判は上々ですが、「酢飯や具材のバランスなど、まだまだ納得できる出来とはいえません」とレイチェルさん。「もしニッポンに行けたら、職人さんのもとで巻き寿司を学びたい! そして日本各地にある様々な巻き寿司を食べてみたい!」と願っています。

そんなレイチェルさんを、ニッポンにご招待! 念願のニッポンにやってきました。

向かったのは、東京・三軒茶屋にある創業35年の「鮨処 榎本」。この道60年の大将・榎本薫さんが毎朝豊洲に出向いて目利きした新鮮なネタにこだわるお寿司屋さんですが、一番の名物はお昼限定の海鮮太巻き。その味を求めて通う常連さんもいるという太巻きを、早速作っていただくことに。

太巻きは、注文を受けてから目の前で巻き、できたてを出すのがこだわり。まずは、有明産の海苔に酢飯を敷いていきますが、指の動きの速さにレイチェルさんは驚き。二代目の優さんによると、触る時間が短い方が手にくっつかないとのこと。

酢飯を手早く均等に敷き詰めたら、海苔ごとひっくり返します。具材が11種類と多いため、海苔を内側にする裏巻きという巻き方で、型崩れしにくくしているそう。さらに、切る際に具がはみ出さないよう両端に酢飯で土手を作り、かんぴょうと玉子焼きをのせていきます。きゅうりは、香りが広がるよう細切りに。「芯のまま入れちゃうと香りがない」と大将。

魚介との相性がよく、食感に変化が生まれるオクラを忍ばせ、ホタテとイカ、天然本マグロの中落ちもたっぷりと! 中落ちの濃厚な味が引き立つ沢庵も散らします。大葉で華やかな香りを加え、仕上げにごまととびっこをのせて全11種類!

「私はこれほど多くの具材を巻いたことがないです。味のバランスが難しいので」と話すレイチェルさんに、「たくさんでもバランスが良ければ余計に美味しい」と大将。そのバランスに到達するまで4、5年かかると話します。味や食感、すべてのバランスを考え、試行錯誤の末にようやくたどり着いた、究極の太巻きなのです。

巻く時は、巻き簀を使わず手で直接巻いていきます。外側にも海苔を巻き、最後に巻き簀で形を整え、カットしたら出来上がり。名物巻き寿司を頬張ったレイチェルさんは「とっても美味しいですね。どれも味を打ち消さずバランスのとれた究極の太巻きだと思います」と絶賛!

レイチェルさんには悩みがありました。合わせ酢から自分で作り、独学で酢飯を作っていますが、ビチャビチャになって巻きづらく、食感にも満足していないそう。そこで、酢飯を担当する優さんに作り方を教えていただくことに。

シャリは昆布を入れて、水少なめで炊きます。優さんいわく、粉末の昆布でも十分だそう。酢が馴染みやすい炊き立てのうちに木桶に移したら、ここからはスピードが命。2種類をブレンドした合わせ酢を全体に馴染ませ、一粒一粒に酢が染み渡るよう、少ない手数で切っていきます。「いっぱいやり過ぎるとお米が粘っちゃう」と優さん。

オーストラリアでは酢飯作りにボウルを使っていたと伝えると、「ボウルダメ、木が吸い取ってくれるんです」と大将。木桶が余分な水分を吸い取ってくれて、ベタつかず、食感の良い酢飯になるのです。「大きな答えをもらえました」と喜ぶレイチェルさん。すると、大将直々に巻き方を指導してくださることに。

ここまで多くの具材を巻くのも、巻き簾を使わずに巻くのも初めて。アドバイスをいただきながら、何とか崩さずに巻くことができました。「皆さんの手助けがなければできませんでしたが、この体験は本当に幸せでした。今日教わったことは必ず実践するとお約束します」と伝えます。

「鮨処 榎本」の皆さん、本当にありがとうございました!

続いて向かったのは、北海道江差町。ここには、巻き寿司に欠かせない食材である海苔の中でも格別な風味を持つ“幻の天然海苔”があります。今回は、夫婦で海苔漁を行う藤谷一明さん、真理子さんにお世話になります。

藤谷さんが作っているのは「寒海苔」。寒い時季にしか採れない、島に自生する岩海苔から作られます。江差町で天然の岩海苔が収穫できるのは1〜3月のわずか3カ月で、1枚ずつ手作業のため数も少なく、市場に出回ることはほとんどない幻の海苔。一等級のものになると1枚700円! 一般的な海苔の10倍以上の値がつくそう。

藤谷さんの案内でやって来たのは、町の西側に突き出た鴎島。1500万年前に海底火山の噴火によってできた岩場には、天然の岩海苔が自生しています。しかし岩場までの道はなく、ロープだけが頼り。

海苔漁ができるのは、漁業権のある漁師だけ。藤谷さんを先頭に急斜面を下り、ようやく岩場へと到着。ところが「何にもない」と藤谷さん。実は数日前、季節外れの大雨が。海水で育つ天然の岩海苔は真水に弱く、枯れてしまったのです。再び育つまで1週間はかかるそう。高波にのまれれば命の危険もあるということで、この日は収穫を断念しました。

翌日、藤谷さんと向かったのは、雨の影響が少なそうな島の東側の岩場。そこには、真っ黒な岩海苔がびっしり! カギという専用の道具を使い、手摘みで収穫します。レイチェルさんもお手伝いさせていただくことに。

藤谷さんに勧められ、採れ立ての海苔を口にすると「ものすごく海の香りがします!」とレイチェルさん。芳醇な香りの秘密は海水温。岩海苔は15度以下で美味しく育つといわれており、冬の江差の海は最高の環境。

さらにこの時期、鴎島には木を曲げてしまうほどの強風が吹きつけます。海のミネラルが岩場へと運ばれることで、磯の香りが強い海苔に。また、成長に必要な日光を遮るものがなく、岩海苔にとって絶好の条件がすべて揃う奇跡の島なのです。

こうして採った岩海苔を寒海苔に加工するのが、番屋と呼ばれる作業場。寒海苔は冬のわずかな期間しか作れないため、藤谷さんご夫婦を中心に近所の方も総出で作業します。

まずは、一番手間がかかるという石とり。カギで摘む際に付着した岩の欠片を一つずつ人の手で取らなければならないため、この作業だけで3日がかり。

続いて、小石を取り除いた岩海苔を2本の包丁で細かく刻んでいきます。この作業は、毎朝交代しながら2時間行うそう。レイチェルさんが刻んだ方には、少し大きな海苔が。大きいままだと仕上がりにムラができるため、5ミリほどになるまでひたすら刻み続けます。

海苔が細かくなったら水洗い。石や汚れがなくなるまでこの作業を繰り返し、ようやく板状に成型する海苔付作業へ。

ベテランの方に教えていただき、和紙と同じように簾に型を当てて漉いていきます。海苔は乾かすと縮む性質があるため、薄い箇所は穴になってしまう可能性が。穴が開かないよう海苔を継ぎ足し、厚さを均等にします。レイチェルさんも挑戦させていただくと、隅に穴が空いてしまいました。

繊細で根気のいる作業を体験し、「海苔がこれほど手間をかけて作られているとは知りませんでした。1枚1枚にこだわりを持って作るお母さんたちを尊敬します」とレイチェルさん。

海苔付を終えたら、2階に運んで干す工程へ。乾きムラができないよう、海苔の上下を入れ替えながら干していきます。北海道特有の「しばれ」と呼ばれる痛いくらいの寒さの中、凍ったまま自然乾燥させることで縮みを抑えるのだとか。藤谷さんによると、乾燥が仕上がるまでには3日かかるそう。

収穫から完成まで1週間。江差町の寒海苔は、驚くほどの手間をかけて、手作業で作られているのです。

寒海苔作りが一段落したところで、できたばかりの寒海苔をお茶請けでいただきます。加熱することで、さらに旨みと風味が増すそう。レイチェルさんは「これまで食べてきた海苔とは全くの別物ですね」と感動!

その夜は、藤谷さんのお宅へ。食卓には江差町名産のサクラマスとヤリイカのフライに、真理子さんお手製のローストビーフ、寒海苔の巻き寿司に手巻き寿司まで! 寒海苔のあまりの美味しさに、レイチェルさんの手が止まりません。

ここで、お重に寒海苔だけを敷き詰めた地元の名物「のり弁」、通称「海苔だんだん」も登場。寒海苔を醤油にくぐらせ、温かいご飯の上にのせたもので、海苔とご飯が2段になっていることから「だんだん」という名前に。ご飯の熱で海苔がふやけたら食べごろです。

のり弁専用の重箱は、江差町のどの家庭にもあるそう。地元ならではの味を満喫し、大満足のレイチェルさんでした。

そして、別れの時。お世話になったお礼を伝えるレイチェルさんに、「天気の一番悪いところに来ていただいて、何をするにも嫌がらずに明るく、本当に楽しくやっていただいて、私たちも楽しかったです」と真理子さん。

お土産に、貴重な寒海苔とのり弁専用の重箱をいただき、大感激のレイチェルさん。「彼氏にも、この海苔がどれほど貴重なのかを伝えます」と伝えました。

藤谷さん、江差町の皆さん、本当にありがとうございました!

千葉・房総で古くから続く“祭り寿司”

全国には、その土地に根付いたご当地巻き寿司があります。しめ鯖を高菜で巻いた九州の「高菜巻き」や、酢飯に山椒を混ぜてタケノコで巻いた、高知の「たけのこ巻き」。今やコンビニで定番のサラダ巻きも、もとは宮崎の「レタス巻き」から生まれたもの。

そして千葉の房総半島に、伝統ある巻き寿司が。今回レイチェルさんがやって来たのは、千葉県いすみ市。ご当地巻き寿司の伝統を受け継ぎ、地域に広める活動をしている「楽働会」の皆さんが受け入れてくださいました。

早速、見せてくださったのは房総のご当地巻き寿司「祭り寿司」。断面が美しい絵柄になるように巻かれた祭り寿司は、古くから冠婚葬祭で客人をもてなす料理として作られ、家ごとに様々な絵柄が誕生。その技は、親から子へと受け継がれてきました。

写真でしか見たことがなかったというレイチェルさんは、バラと椿と梅の美しい絵柄に「ビューティフォー!」と感動。絵柄は草花や文字など基本的なものだけでも40種類以上あるそう。そんな祭り寿司の作り方を教えていただくことに。

まずは、花模様の基本となる「梅」から。花びらは、ピンク色の酢飯を5等分して作ります。ピンク色は、紫芋を漬けた酢と砂糖、塩を加えた合わせ酢で色付け。

細長く切った海苔にピンク色の酢飯をのせ、細巻きを5本作ったら、U字型に窪ませた手の上に巻き簾を置き、細巻きを並べて真ん中にニンジンを。5本の細巻きでニンジンを包むように巻くことで、花びらに見立てています。

続いて、薄焼き卵を巻き簾にのせ、そこに端から少しずつ白い酢飯を敷いていきます。楽働会の安藤クニさんによると、真ん中から敷くと端までご飯が行き渡らないそう。「指先に力を入れない、指先で押さない」とアドバイスを受けた矢先に、「すみません、やっていました…」と笑いを誘う場面も。

この酢飯の真ん中に、先ほど巻いた花びらになる細巻きをのせ、片方ずつ巻いてしっかりと押さえたら出来上がり。

次に取り出したのは、同じ間隔に切るための道具。祭り寿司をきれいに切れるようにと、クニさんのご主人が太巻き専用のカット台を作ってくれたそう。この台を使って切らせていただき、きれいな切り口にすることができました。

続いて、枝や葉、蕾を組み合わせたちょっと難しい「椿」。細巻きとニンジンで花を作ったら、薄焼き卵に酢飯を。今度は、敷き詰めた酢飯の上に山を作っていきます。「こんな作り方があるなんて驚きです」とレイチェルさん。

真ん中から手前に3つの山を作ったら、その上に海苔を敷き、谷の部分にニンジンと大根の葉を入れて、蕾や葉を作ります。地元で採れる食材で彩り豊かに見せる、これぞ祭り寿司の真骨頂。

先に作った椿の花と合体させたら完成。作っている時は想像できなかったという断面の美しさに、レイチェルさんは驚き!

ここで、クニさんが新聞記事を見せてくださいました。そこには、地元の中学生が農家さんへの感謝を込めて作った39メートルの祭り寿司が。この時に使った巻き簾200枚は、全てクニさんが用意したそう。現在81歳になるクニさんは、親から教わった祭り寿司の伝統を後世に伝えたいと、地元の学校を回って毎月のように普及活動をしています。

そんなクニさんから提案が。明日行われる祭り寿司の魅力を広める食事会で、レイチェルさんの作った祭り寿司を振る舞うことに! 作るのは最も難しいといわれる祭り寿司です。

その夜は、クニさんのお宅で決起集会を。アジのなめろうを大葉で挟んで焼き上げた郷土料理「さんが焼き」や、千葉県で獲れた伊勢海老の味噌汁をいただき、楽働会の皆さんと交流を深めました。

そして食事会当日。クニさんのもとを訪れると、太巻きの食材を収穫していました。地元の食材で作る祭り寿司の伝統を守るため、具材のほとんどを栽培しているそう。さらに、盛り付けで敷く、抗菌作用のある「ハラン」も栽培。弁当の仕切りに使われる「バラン」の名前の由来にもなっています。

早速、具材の仕込みからスタート。梅の花芯になるニンジンは、発色を良くするため塩茹でに。続いて、巻き寿司に欠かせないかんぴょうですが、クニさんによるとニッポンでは後継者不足により、かんぴょうが不足しているそう。市場に出回るのはほとんどが外国産です。

すると、番組スタッフから大量のかんぴょうが。実は今回、以前「応援団」に協力していただいた農家の方が、貴重な国産のかんぴょうを送ってくださったのです。

送ってくださったのは、栃木県壬生町でかんぴょうを作る栃木功さんご一家。1年半前にブルガリアから来日した、かんぴょうを愛してやまないケーシーさんがお世話になりました。

かんぴょうのもとになるのは、重さ5キロ以上に成長するフクベ。夕顔という瓜科の植物です。真夏の炎天下、家族総出で収穫したフクベを専用の機械にのせ、皮を剥きます。身の部分はカンナの刃を押し当てて薄く削りますが、足でペダルを踏みながら手を動かすのは至難の技。

削った身は、水分で重い上にヌルヌルしているため、物干し竿にかけていく作業も大変。こうして苦労して干したフクベの実は、数日間太陽に晒すことで、美味しいかんぴょうになります。

栃木家の皆さん、ご協力ありがとうございました!

いよいよ祭り寿司作りを開始。今回用意するのは4種類、4人で分担して20人前を作ります。レイチェルさんが作るのは、祭り寿司の中でも難易度が高い「四海巻き」。以前インターネットで見つけ、どうしても作ってみたかったそう。

まず、海苔に白とピンクの酢飯を敷き、うずまき状に巻いていきます。続いて、縦に半分、さらにもう半分にも切り込みを入れて扇形に。海苔まで切らないところがポイント。

これを何も敷いていない海苔の上にのせ、かんぴょうと3枚重ねた薄焼き玉子を真ん中に置き、巻き簾で四角く成形。切ってみると、きれいな四海巻きの絵柄が! ニッポンの四方を囲む海を表した、国内外の平和を願う絵柄です。

早速、できたての祭り寿司をご近所の皆さんに食べていただきます。レイチェルさんの四海巻きは、「美味しいです」「これすごいね」と大好評! 四角い見た目にも興味を持ってもらえたようで、作ってみたいという声も。

ニッポンに来て、改めて気づいたことがあるというレイチェルさん。「それは、巻き寿司があるところには多くの人が集まり、楽しい時間が流れているということです。巻き寿司は本当に素晴らしい料理だと思いました」と話しました。

そして、別れの時。お土産に手作りの梅干しと味噌をいただいたレイチェルさんは、「おしゃべりしながら祭り寿司を作れてとても楽しかったです。オーストラリアに帰ったら、みんなに教えてあげたいです。巻き寿司がもっと大好きになりました」と日本語で皆さんへの手紙を読み上げます。

「オーストラリアに帰ったら、太巻き寿司をぜひ広めてください」とクニさん。最後にハグを交わし、別れを惜しみました。

楽働会の皆さん、本当にありがとうございました!

巻き寿司を通して様々な出会いがあったニッポン滞在。帰国を前にレイチェルさんは「オーストラリアに帰ったらやることがあります。祭り寿司という素晴らしい巻き寿司を学べたことは本当に貴重な経験で、これを広める使命をもらいました。私が想像していた旅よりずっと内容の濃いものでした。この機会を与えてくれたことに感謝しています」と語ってくれました。

レイチェルさん、またの来日をお待ちしています!

月曜夜8時からは、月曜プレミア8「世界!ニッポン行きたい人応援団スペシャル」を放送!

▼“相撲”を愛すブラジル親子が再来日

ブラジルで【相撲】を愛す小学4年生エンゾくんと父エウジェニオさんが1年ぶりに再来日。その理由は…予選を勝ち抜きブラジル代表に選ばれ“白鵬杯”に参戦するとのこと!大会前に去年お世話になった青森・五所川原の道場で同級生ライバル岩田龍くんたちと再会♪大会に向けて特別稽古を☆龍くん&エンゾくん、お互いが成長した姿を見せるべく1年ぶりに再戦!果たしてどんな結果に…?

▼1年ぶり“白鵬杯”に参戦!

世界から“相撲”をする子どもたちが参加する、年に1回開催される“白鵬杯”。去年は個人戦の予選2回戦でエンゾくんVS岩田龍くんというまさかの対決が実現!「決勝で会おう!」とお互い誓い合う中、今年はどんな戦いに…?さらに、青森・五所川原の道場のみんなもそれぞれ1年の進化した姿を見せるべく真剣勝負を繰り広げる!奮闘の結末はいかに…。

記事提供元:テレ東プラス

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。