日本の最東端「南鳥島」を中国が取りにくるって本当!?

日本の最東端の島・南鳥島。面積は1.51平方km。周辺の海域には約2億3400万tものマンガンノジュールがあると見積もられ、含まれるコバルトとニッケルは国内消費量のそれぞれ75年分、11年分に相当するという

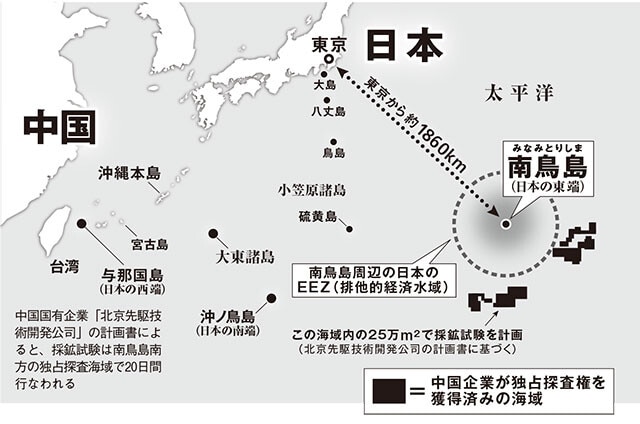

今年の夏、中国の国有企業が南鳥島周辺で海底の採鉱試験を行なう計画があるという。日本の排他的経済水域外の公海であるため国際法上は問題ないというが......。

もしこれが西太平洋の覇権を握るためのひとつ目の布石だったとしたら? 中国の思惑に、日本は対抗できるの?

■中国に遅れている日本の海洋技術中国が西太平洋で不穏な動きを見せている。というのも、中国の国有企業が小笠原諸島の日本最東端の島、南鳥島付近の公海で大規模なレアメタル(希少金属)採鉱の試験を今年の夏以降に計画しているというのだ。

水深5000m超の深海底で、最大7500tの採鉱をする予定のこの計画。狙いは海底鉱物資源のマンガンノジュール(マンガン団塊)だ。

昨年、日本財団と東京大学が南鳥島周辺の排他的経済水域内の海底で発見した、レアメタルを豊富に含む海底鉱物資源マンガンノジュール(マンガン団塊)

これが中国のものになれば、希少金属の国際供給網における中国のプレゼンスが高くなるが、この海域はどちらかといえば日本に近いはず。日本は何をしているのか?

「実は、もともと東京大学が南鳥島沖にレアアース鉱床があるのを発見したのは2012年で、10年以上も前のことなんです。それなのに、日本政府はほとんど何もしませんでした」

そう語るのは米海軍系シンクタンクで戦略アドバイザーを務める北村淳氏だ。

「一方で、海洋強国戦略に傾注してきた中国は海底における鉱物探査や採掘技術の開発に努力してきた。

日本は、口では"海洋国家"と唱えているものの、海軍力強化も海底資源の確保も後回しにしてきたために、日本のEEZ(排他的経済水域)近辺の海底資源すら、中国にごっそり持っていかれてしまいそうなのが現実です」

5000mの深海で採掘して、トン単位で海上に引き揚げる技術を有するのは現在、中国だけだという。とはいっても、今回の試掘の結果、大規模な採掘につながった場合、それは中国のものになってしまうのだろうか?

「南鳥島沖とはいっても日本のEEZの外側の公海です。公海の海底鉱物は国連海洋法条約で『人類の共同の財産』とされ、国際海底機構が管理することになっています。

現状、商業開発はできませんが、一定の技術を持つ国や企業には、開発の準備段階として特定海域を独占探査できる権利が与えられている。今回の独占探査権もそのひとつです。

ちなみに、公海において採掘作業の安全を確保するために本国から軍艦を派遣することも国際法上、違法ではありません」

北村氏によると、問題になるのは中国のこの採掘が国際的に認められたときだという。

「国際法上、公海において認められた商業的活動を実施する中国船舶を妨害する行為は海賊行為に当たります。そして、公海において海賊を討伐する権利はどこの国の海軍も有しております。そのため、中国海軍軍艦がどれだけマンガン鉱周辺の公海をパトロールしても誰も文句は言えなくなるのです」

中国にとっておいしいのは資源だけではない。

「中国海軍にとっては海中や海底の情報を手に入れるまたとないチャンスです。海中や海底に大々的な"科学調査"を実施するでしょう。そこで得られたデータは潜水艦戦の死命を制しますから」

■南鳥島を取るときは日本を侵略するときさらなる問題は、中国による南鳥島近辺へのアクセスが公的に認められることだ。

「マンガン鉱運搬航路を保護する名目で、南鳥島沖と中国本土の間を中国艦隊が堂々と行き来しだせば、海上自衛隊はその艦隊を監視する必要が出てくる。それによって手持ちの戦力を大きくそがれることになります」

尖閣諸島において、中国は日本の海上保安庁に当たる中国海警局を前面に押し出してきたが、今回は公海。強大な中国海軍を出してくる。

かつて航空自衛隊那覇基地で302飛行隊隊長を務め、外務省情報調査局への出向経験もある杉山政樹氏(元空将補)は「南鳥島は"第二の尖閣諸島"にはならない」と語る。

「中国が南シナ海を取りにきたときは、九段線(中国が地図上に独自に引いた中国の領海を示す線)を根拠に自国領海・領土として制圧した。東シナ海では大陸棚を根拠に同様の主張をして取りにきた。

しかし、今回の南鳥島沖は西太平洋。九段線や大陸棚のロジックは使えません」

では、取られる心配はないのかといえば、杉山氏は「その逆」だと言う。

「これまでの中国のやり方とは様相がまったく異なっているので、尖閣諸島よりも本気で、日本を"侵略"してでも取りにくるかもしれません」

いったいどういうことか?

「そもそも中国の海軍はずっとブルーウオーター・ネイビー、すなわち外洋の深海上を横断して活動できるような海軍を目指していて、30年くらいかけて沿岸から徐々に沖合に出ていました。目標はもちろん西太平洋です。しかし、これまでは他国に対して近代化をアピールする意味合いが強かった。

そこに舞い込んできたのが西太平洋の海底資源の存在です。それを採掘するためとなれば、国家戦略にとどまらず世界戦略としても意味が見いだせる。つまり、西太平洋に出ることの価値がグンと上がった。

その目的達成のためなら、隙があれば屁理屈をこねたりしながら取りにくると思いますよ。最初から中国の目的は西太平洋の覇権ですから、南鳥島沖のマンガンはそのひとつ目の布石かもしれません」

中国の海底マンガン採掘が本格稼働を開始すると、中国はイージス艦数隻を伴った空母艦隊を海域に派遣すると考えられる(撮影/柿谷哲也)

南鳥島が危ない。しかし、いきなり海上自衛隊を送るわけにはいかない。

先日、取材として南シナ海で海自護衛艦に乗っていたら中国海軍艦艇2隻に追尾されたというフォトジャーナリストの柿谷哲也氏はこう話す。

「現在、南鳥島には艦船が停泊可能な埠頭ができていますが、島を警戒監視の拠点とするには設備が足りていません。

例えば海保が船を送ったとしても、そこに数隻が長期滞在できるほどの貯油量がある給油設備はありません。そもそも海保には今、南鳥島まで船を出す余力はありませんが......」

では、自衛隊は?

「海自が行くとしたら、警戒監視をアサイン(任命)された護衛艦が対応するくらいだと思います。空母いずも、かがから、F-35B戦闘機が飛来して常駐することはないでしょうし、陸自の輸送艦がここに派遣されることも考えづらいです」

■小さな南鳥島をどうやって守る?それでも防衛方法を考えるべきだ。前出の杉山氏は任務で赴いた南鳥島を振り返る。

「航空自衛隊では、全国の飛行場機能を点検する任務があり、その一環として南鳥島に行ったことがあります。

C-1輸送機に乗って、硫黄島を経由して行きましたが、空からパイロットに『あそこです』と言われるまで見つけられませんでした。標高がほぼない平たい島ですから。波と波の間に見えるようなものです。ヘタしたら船よりも低いかもしれない。

着陸して歩いてみても坂のない平坦な陸地で、すぐに島を一周できるくらいの小島です。台風が来たら全島が大波で水没するので、ここにいる要員は台風襲来前に退避するんですよ」

そんな小さな島では、対中国軍には無力だ。

「西太平洋のど真ん中に位置している日本最東端領土である以上、日本としては小粒ながらも強力な軍事施設を保持しておく必要があります。

尖閣諸島と違って、現時点では南鳥島の領有権問題は存在しません。

そのため、なんら問題のない今のうちに、南鳥島の気象観測所と海自航空基地を軍事的に強化して各種監視レーダーを設置し、地対艦ミサイルシステム、地対空ミサイルシステム、航空機掩体施設を増設するとともに、フリゲートクラスの着岸可能な港湾施設を建設するなど、一刻も早く要塞化しておくべきでしょう」(前出・北村氏)

しかし、中国がここを取るとなればアメリカも黙っていないはず。米海軍が来ることはないのだろうか。

「アメリカに住む人が誰ひとり知らないであろう日本のちっぽけな島を守るために、アメリカが中国と戦火を交えることなど絶対にありえません。そもそも海軍力も国内造船力も凋落してしまったアメリカにできることもありません。正直、操船能力をも含む米海軍力再建には15~25年はかかると思いますよ」

そうなると日本だけで守らなければならない。

「国家予算をつぎ込めば要塞化はできます。しかし、南鳥島だけを点として考えても問題は解決しません。今、空自が南鳥島のはるか西にある大東諸島にレーダーを入れたり、海自と海保が無人機シーガーディアンを入れたりと、ここを軸に西太平洋全域を監視下に置こうとしています。

しかし、その方策は途に就いたばかりです。準備が整うのを中国がのうのうと黙って見ているかどうか......。日本の持ち時間は本当に少ないです」(前出・杉山氏)

防衛の鍵を握る無人偵察機シーガーディアン。24時間連続飛行可能、航続距離4800㎞(写真提供/海上保安庁)

とはいえ、中国に弱点がないわけではない。

「中国が南鳥島に来るには、沖縄と台湾を結ぶ第1列島線を越えなければなりません。沖縄本島から南鳥島までは直線距離で約2600㎞。中国の最新鋭機と艦隊は、まずそこまで出てきて戦わないといけません。つまり、遠征軍が必要なのです。

中国の沿岸から南鳥島まで来るためには大型機には空中給油機が多数必要になり、戦闘機を飛ばすには空母が必要になります。日本がシーガーディアンなどで中国空母艦隊を24時間監視しながら、硫黄島に新たな航空団を置くなどすればまだ対応は可能でしょう」

しかし、安心している場合ではない。

「すでに海軍力整備においても海底資源開発においても日本は中国に後れを取ってしまっている上、中国のマンガン鉱物採掘に対して妨害工作をすることは国際法的に極めて困難です。

そのため、現状できることは南鳥島沖の推移を見守ることだけ。日本は今回の事案を重く受け止め、対症療法ではなく大局的立場から、海軍力の急速な増強に踏み切るとともに、海底資源探査採掘技術の構築に努力を傾注しなければなりません」(前出・北村氏)

対応策の初手は何がベストなのだろうか。

「まず、台湾を含めた第1列島線が重要です。そこを中国に取られないこと。そこを死守しないといけません。中国は夢である西太平洋への玄関をつくりたいのですから」(前出・杉山氏)

今夏に始まる南鳥島付近の採掘試験。中国の動向に注視する必要がありそうだ。

取材・文/小峯隆生 写真/時事通信社

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。