『どぐされ球団』作者・竜崎遼児先生はなぜ"どぐされ"を描いたのか?<前編>【伝説の野球漫画『どぐされ球団』の圧倒的魅力を掘り起こす!(第5回)】

イチオシスト

イチオシスト

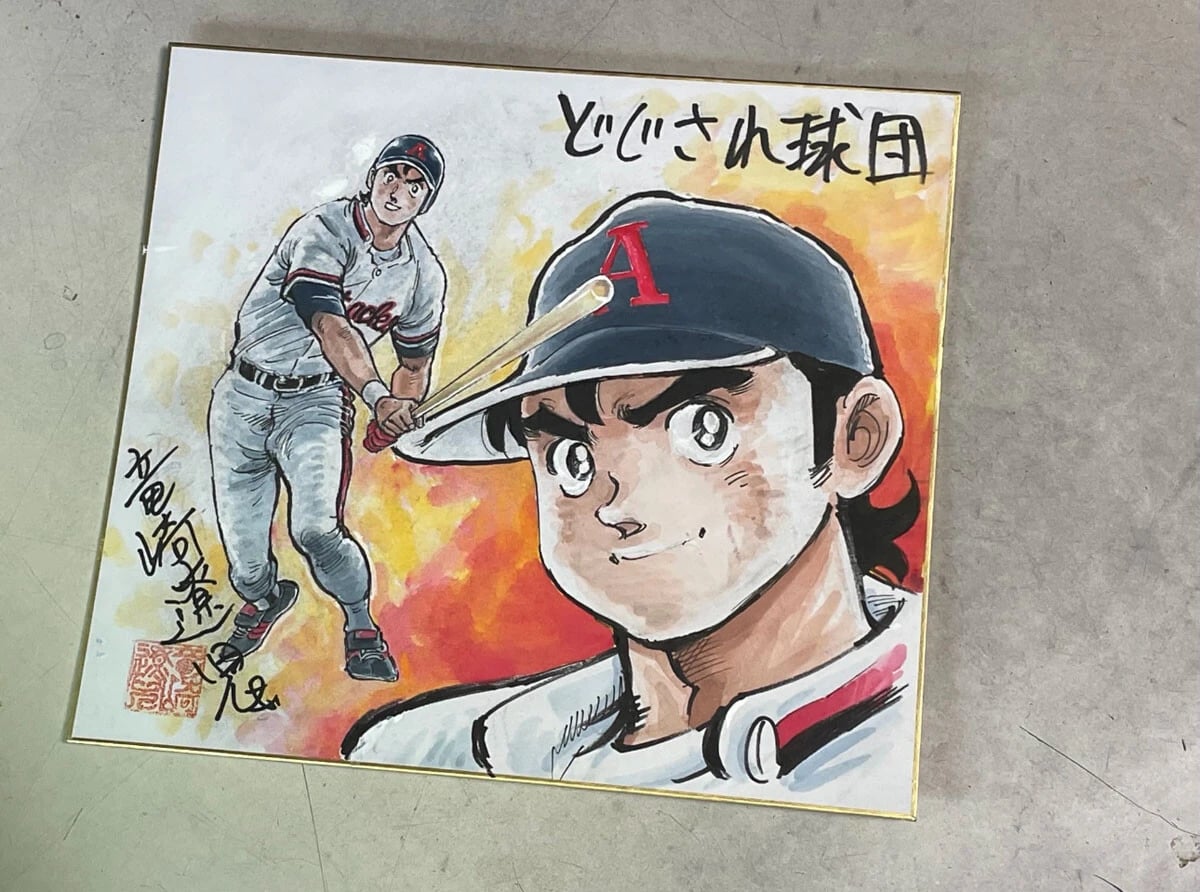

竜崎先生が今年の4月4日にポストされたX。現在では1400に届かんとする「いいね」がついている

第4回(吉村氏<後編>)はこちらより

2025年4月4日、ネット上で『どぐされ球団』が復活した。作者=竜崎遼児先生のX(@ryoji)アカウントに、主人公・鳴海真介を描いた色紙画像が投稿されたのだ。テキストには〈40年ぶりくらいに過去作を描いた。すっかり忘れていたので自分の単行本を見ながら模写した(恥)〉とあった。

先生は「忘れていた」と恥じているが、リポストは270を超え、いいね!は1300を超え、表示回数は5万以上。根強い愛読者は多いと実感しつつ、先生の中で『どぐされ』はまだ生きている(!)と確信。今回の企画につながり、ここに竜崎遼児先生インタビューが実現した。

――少し前の話になりますが、先生のXのポストがきっかけになりました。これはやはり『どぐされ』に光を当てなきゃいけない、という思いに駆られまして。

竜崎 あんなに反響があるとは思いませんでした。いつもだったら、ラグビーの『ウォー・クライ』とか描いて上げても20から30しか〈いいね〉がつかないのに『どぐされ』は1000超えちゃいましたから。何で? と思って(笑)。しかも40年前ですよ。

――連載5年間(『月刊少年ジャンプ』1976年9月号~81年12月号)、単行本19巻まで続いた作品で、厳しいプロ野球の世界がリアルに描かれていましたから。今も記憶に残っている方は多いんだと思います。

竜崎 いやぁ、そんなにリアルに描いた憶えはないんですよ。だって、バット振っただけで指が飛ぶとか、ありえないですから。

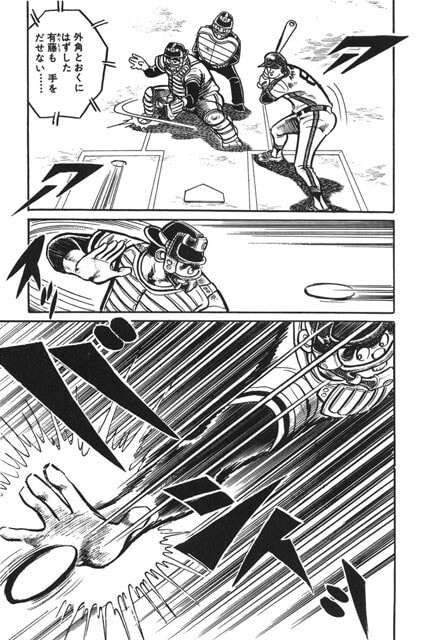

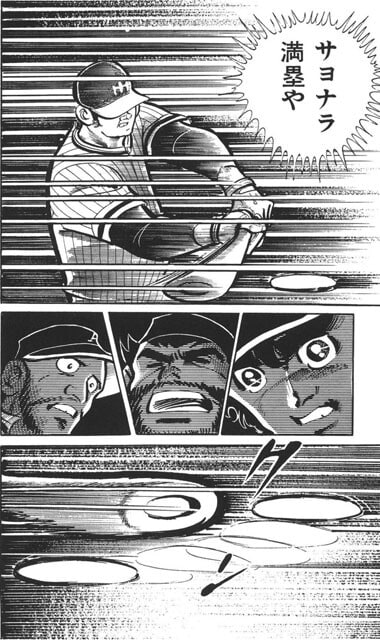

――10代で最初に読んだときは「ぶち切れて飛ぶんだ......」と衝撃を受けて、信じ込んでました。ただ、それはともかく、いくら正捕手が相撲部屋出身といっても、相撲の"てっぽう"で二塁送球するのだけはありえないわけですが。

元関取の捕手・大場大輔が、投球をダイレクトに「てっぽう」で返すことで走者を刺そうとする衝撃のシーン(©竜崎遼児/集英社)

竜崎 当時、超人野球の『アストロ球団』がすごい人気で、その程度だったら全然オッケーだったんです(笑)。何描いても大丈夫だろうと思ってた。

――『アストロ球団』は76年まで連載されていて、『どぐされ球団』はその76年から始まっています。連載開始の経緯を教えてください。

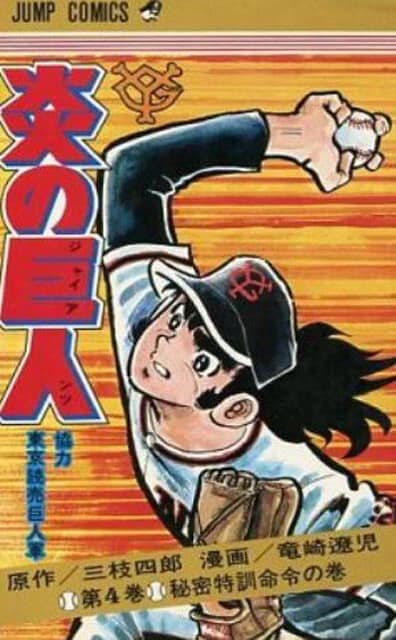

竜崎 僕はデビュー作が『炎の巨人』(『週刊少年ジャンプ』)で、"巨人もの"でした。もともと長嶋茂雄ファンだったから嬉しくて、舞い上がっちゃって。でも野球自体は詳しく知らないし、もちろん原作は付いていて、取材は一緒に行くんですけど、何もしないで原作を待ってるのも何だな、と思って。

そこで昔の名選手の列伝とか、西鉄ライオンズとか、戦前の選手とかの野球本を読んでたんです。近藤唯之さんをはじめ当時の野球のライターさんの本を買い込んで。それが面白かったんですよ。

――近藤さんの本は私も学生時代に読んではまりました。

竜崎 面白いですよね。読んだらメモしたりしてました。で、長嶋ジャイアンツ、最下位だったでしょ?(75年) もう漫画も人気ないし、ときどき原作を無視して、こっちが面白いんじゃねぇ? と思って描いたり、勝手に原作を変えたりしてたんです。

竜崎先生の「週刊少年ジャンプ」でのデビュー作『炎の巨人』。なんと、東京読売巨人軍が全面協力、である(©竜崎遼児/集英社)

それで『炎の巨人』の連載が1年ぐらいで終わって、月刊で読み切りやってるうちに「何か連載しない?」って言われて。当然、次、失敗したらダメだと思うじゃないですか。だから何考えたかっていうと、水島新司先生のいいとこ取りしたんですよ。『あぶさん』と『野球狂の詩』を合わせた。

――あっ、そういうことだったんですね。

竜崎 まんまじゃないですか(笑)。『野球狂の詩』も最初のほうは列伝でしたもんね、いろんなキャラクターの。そこに『あぶさん』をかぶせた感じで描いて、完璧に水島先生に乗っかった感じなんです。

――ただ、キャラクター設定はそこまで水島漫画ではないと思っておりました。

竜崎 まあまあ、そこやっちゃったら絶対かないっこないですからね。

――代打専門の鳴海が主人公ですけど、『あぶさん』と同じじゃん、とは思ってなかったです。キャラクター設定はどういうふうに考えられたんですか?

竜崎 描くとしたら代打専門にしようと最初から思ってたんだけど、体がちゃんとしてたらピッチャーでも何でもできちゃうじゃないですか。じゃあ、指を飛ばしちゃえば投げられないし、バッターにするしかないだろうなと。飛ぶわけないんだけど。

――その鳴海が入団する明王アタックスには隻眼の選手、隻腕のコーチがいたり、盲目のトレーナーがいたり。体にハンデを持つ選手が主人公で、その周りにも障害を持つ人がいるというのは、水島漫画とは全く違いますよね。

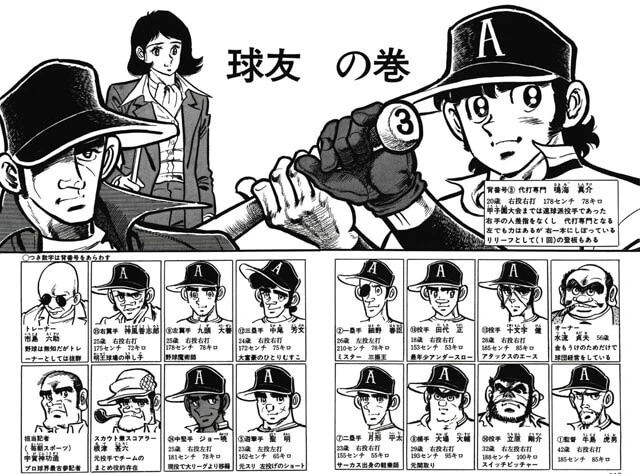

「どぐされ球団」・明王ファイターズの主要メンバーたち。ひとくせもふたくせもある連中ばかり(©竜崎遼児/集英社)

竜崎 それはモデルがいて、戦前から活躍した内野手で白石勝巳(元・巨人ほか)。さっき言った野球の本で知ったんですけど、「逆シングルの名手」って呼ばれた人。生まれつき右目の視力が弱くて、それで逆シングルを生み出したと言われてるんですね。

要するに、自分のハンデを逆に生かして技にして、生き残った。昔はそういう選手がいっぱいいたということで、結局、それをそのまま『どぐされ』に使ってるわけです。

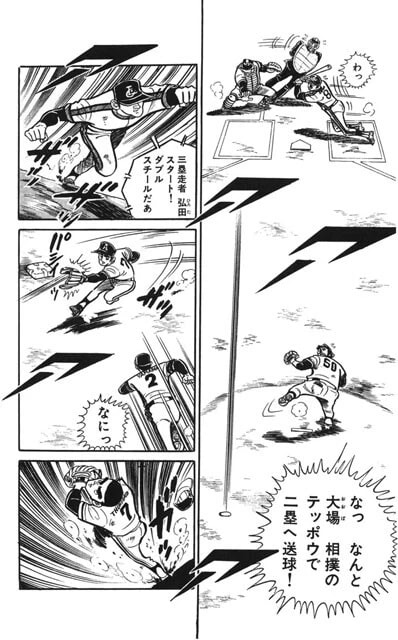

――昔の選手がモデルと言えば、鳴海もそうですね。投げられないのに登板させられたとき(食中毒で投手全員が入院)。指が短いおかげで独特の変化球を投げられたわけですが、そこで堀内恒夫さん(元・巨人)の逸話が出てきます。堀内さんは幼い頃の事故の影響で人差し指が2センチほど短いので、落差の大きいカーブを投げられたと。

急遽マウンドにあがった鳴海が投じた一球は、短い指の握りが作用して落ちる球となり、阪神・田淵のバットは空を切った(©竜崎遼児/集英社)

竜崎 そうでしたね。だから普通に運動神経のいい人が集まって、才能ある人がバンバン活躍しても、当たり前過ぎて面白くないじゃないですか。何か欠点があったり、ハンデがあったり。そうすると、一番の欠点は体の障害ですからね。そこを何とかした連中の集まり。

――何とかするのが『どぐされ球団』だと。『どぐされ』という言葉は最初から頭にあったんですか?

竜崎 いや。連載が決まって、タイトルどうしようかなと思ったときに、雑誌か何かに「このどぐされが!」みたいなセリフがあって。あぁ? って、ずっと頭に残ってて。もう締め切りギリギリになって、しょうがなく『どぐされ球団』って付けたんです。そしたら、漫画の中でも「このどぐされがぁ!」って言っていれば全部済んじゃう(笑)。ああ、よかったなと思って。

――アタックスの牛島監督はいつも「このどぐされが!」ですよね。監督はチームの中で一番かっこいいですし、要するに、一番まともな人というか。

竜崎 あっ、そうですね。監督はまともじゃないと。馬鹿な連中、すごい連中ばっかり集まってるから。いろんなキャラクター作りましたけど、十文字なんかはナイフで顔に傷つけられるとか...、そんなのねぇ、描いちゃいけないです。「殺人者」にするのも何だな、と思うけど、漫画だから、と思って。

――十文字は象徴的ですけど、ハンデがない選手もいろいろと過去がありますよね。元スリとか捨て子とか、サーカス出身とか少年院出身とか。

竜崎 描きましたね。昭和も初期の設定というか、戦前の変な映画の世界ですよ(笑)。それを照れずに大真面目にやってるところが、今思うと恥ずかし過ぎて。

――でも、真面目だから作品世界に惹きつけられたと思うんです。

竜崎 当時、いつも考えてたのは、自分も『どぐされ』の選手たちと一緒だってこと。みんな何かしら過去があったり、ハンデがあったりするのと同じように、僕もデビュー作で失敗してる。当時の月刊ジャンプは本宮ひろ志先生、ちばあきお先生、永井豪先生が連載しているなかで、僕の漫画は人気もなかったんです。

だから『どぐされ』を描き始めたとき、ジャンプの漫画家でスタメンを考えたら、3番、4番、5番は本宮先生、ちば先生、永井先生だなと。じゃあ、自分は最強の7番バッターを目指そう、みたいな感覚でいて、その感覚が選手たちのキャラクターに生きたわけです。

――漫画家の立場と、作品の世界がシンクロしていたんですね。

竜崎 7番を打つヤツが無理して4番を目指してもダメになっていくだけ。7番で頑張って生き残るんだと。結構そのあたりはシビアに描いてました。自分の思いを。(後編につづく。文中一部敬称略)

『どぐされ球団』はこちらより。

Kindle Unlimitedでも閲覧可能!

●竜崎遼児(りゅうざき・りょうじ)

1953年生まれ。長崎県出身。中学時代に『伊賀の影丸』(横山光輝)、さいとう・たかをの劇画に衝撃を受け、手塚治虫、ちばてつやの作品にも感動し、漫画家を目指す。15歳で上京して都内の高校に入学後、新岡勲のアシスタントを経て、72年に『番格流れ者』でデビュー。74年から週刊少年ジャンプ(集英社)で『炎の巨人』(原作・三枝四郎)、76年から月刊少年ジャンプ(同)にて『どぐされ球団』を連載。野球漫画を続けてヒットさせた。他の作品に、高校ラグビーが題材の『ウォー・クライ』(小学館)、格闘技を扱った『闘翔ボーイ』、ゴルフの世界を描いた『インパクト』原作・坂田信弘/学習研究社)など

取材・文/髙橋安幸

記事提供元:週プレNEWS

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。